作者:陈豪敏

“嵩高维岳,骏极于天。”这句描绘四岳的最早诗句“起笔峥嵘,与岳势竞隆”,出自《诗经·大雅·崧高》,根据其中“吉甫作诵,其诗孔硕”之句,《毛诗序》认为是尹吉甫美宣王之作。

《诗经》是我国诗歌的文字开端,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗作,率先垂范,源远流长,因之前的商代只有甲骨文而无文字作品,被视为中华文化的元典。《诗经》有311篇诗歌,先秦时期称为《诗》。其中6篇笙诗只有标题,实有305篇,人们取其整数又称《诗三百》。西汉之后被尊为儒家教化经典,始称《诗经》。尹吉甫采集、编纂和创作了《诗经》,是中华民族堂堂正正的诗祖。

《诗经》内容丰富,有风、雅、颂三个部分,反映了西周社会生活的方方面面,所以也叫周诗。《诗经》成于不同地区和阶层的歌词。其中,风160篇,是周时黄河流域15个诸侯国的风土之音;雅105篇,是周人宫廷祈丰颂祖的朝廷之音,含大雅31篇和小雅74篇;颂40篇,是周王室贵族祭祀的宗庙之音,分周颂31篇、鲁颂4篇和商颂5篇。西周太师尹吉甫,集采风、编纂和创作于一身,缔造了《诗经》这部中华民族文化瑰宝,中华诗祖的地位崇高至上。

众所周知,以《离骚》为代表的《楚辞》是我国文学史上第一部浪漫主义诗歌,影响诗坛两千余年,屈原也被公认为中华诗祖。然而,尹吉甫早于屈原500多年前就采编形成了《诗经》,其风雅颂三种诗歌形式、赋比兴三种表现手法以及借景抒情、托物言志的诗意追求,使其成为我国诗歌的发轫之作和辉煌肇基。继尹吉甫之后,孔子编订《诗经》并为之正乐,明确其“思无邪”,奉之为教化经典,并教育弟子“不学诗,无以言。”《诗经》是最早的文学典籍,对中华文化、文学、文明及各个学派也都产生了深刻影响,尹吉甫的诗祖地位和《诗经》的文学艺术影响力更是“峻极于天”。

追本溯源,我国第一部诗歌总集《诗经》是现实主义作品的源头,第二部诗歌总集《楚辞》乃浪漫主义作品之滥觞,恰如日月合璧,相辅相成,都是我国的诗歌典要。对于《诗经》而言,十五国风如同《离骚》对于《楚辞》,都是主导和代表,故称风骚为诗。《楚辞》虽以浪漫主义为特色,也受《诗经》比兴手法的影响并继承了其传统。先有诗歌,后有文学。文学“原其飙流所始,莫不同祖《风》《骚》。”《诗经》的问世,我国成功实现了从口头文学一跃迈入文字文学的伟大历史跨越,如同喷薄而出的朝日光芒四射,照耀古今,引发了中华文化的遽然嬗变和中国文学绚烂兴发,从风雅兴寄、建安风骨到左思风力异彩纷呈,诗赋词曲、散文剧本以及寓言小说等各领风骚,光辉灿烂。《诗经》为我国文学的总源头,尹吉甫也是中华文学之鼻祖。

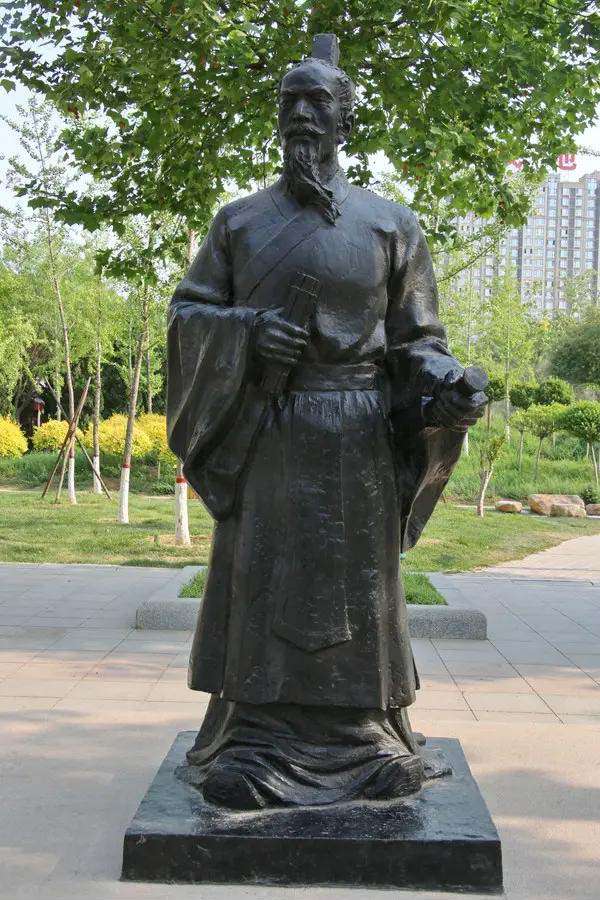

尹吉甫(公元前852-公元前775),西周时期房陵(今湖北房县)人,黄帝之后伯儵(shū)族裔,兮氏,名甲,字吉父,又作吉甫,金文作兮甲、兮伯吉甫。他本姓姞(jí),因被封于尹(今山西隰县)为国君,所以习称尹吉甫,是尹、吉两姓的共同太始祖。

武王伐纣,鼎迁于周,我国继夏商之后又迎来了一个鼎盛时代——西周。尹吉甫生活在西周晚期,经历了其由衰到亡的三代君王。他出生于周厉王七年的公元前852年,11岁时国人暴动,周厉王出逃后召穆公虎、周定公管理朝政号称共和。公元前828年,周厉王死于流放地后周宣王即位,时年24岁的尹吉甫即与仲山甫、方叔、召虎等共同辅弼。“文武吉甫,万邦为宪。”他乃文乃武,29岁奉命帅征猃狁(xiǎn yǔn)取得胜利,后又发兵南征在成周一带主持征收南淮夷等族的贡赋,功勋卓著。在辅佐周宣王的46年间,他深受倚重,助成了周王朝的赫然中兴,被誉为“中兴贤佐,天子懿亲”。公元前782年周宣王崩,13岁的周幽王登基,70岁的尹吉甫受托为佐命元臣。

周幽王天命不济,“性颇暗昧”,即位第二年便发生了泾渭洛三川地震、河水枯竭和岐山崩塌,“百川沸腾,山冢崒崩;高岸为谷,深谷为陵”,预兆不祥。周幽王年岁尚轻、血气未定而沉湎酒色,不理国事,重用奸臣虢石父执掌政事,天怒人怨。公元前779年,周幽王降服褒国得褒姒后倾尽眷宠,次年与其生子姬伯服后,更是宠爱无度和肆意妄为。尹吉甫老成谋国,以老迈之躯直言屡谏,看到周幽王不思悔改,绝望之余便辞职还乡,于公元前775年郁闷辞世。次年,周幽王遁天妄行,废黜申王后和太子姬宜臼,立褒姒为王后和姬伯服为太子。公元前771年,被黜的申后之父申侯联合鄫国、犬戎讨伐,周幽王“烽火戏诸侯”,和7岁儿子姬伯服一起被杀于骊山之下,西周灭亡。

周朝是我国第一个十分重视文学的朝代。夏商之后经过阴阳五行、周易八卦、语言文字和礼乐制度的原始积累及琴瑟钟鼓等乐器的适时出现,到西周时厚积薄发,传统文化的观念方法、精神导向、民族风尚等基本形成,文化起兴发展的社会组织宗法制度也基本完备,“成康之治”极大地推动了文化的兴起和发展。西周的采诗制度就是上古文化腾飞的一大壮举。

诗的最初形式就是歌谣,一是民间随口唱的徒歌,另是宫廷器乐伴唱的乐歌,都有抑扬顿挫的节奏和悠扬舒缓的韵味,可抒发心情,能感染听众,在民间和宫廷都很流行。周王朝顺势而为,建立采诗制度,设置采诗之官,持续广泛地在民间采集徒歌——采诗,“以观风俗,知得失,自考正也”,并鼓励公卿文人献上乐歌——献诗。

《春秋公羊传·宣公十五年》何休注曰:“五谷毕,人民皆居宅,男女同巷,相从夜绩。从十月尽正月止,男女有所怨恨,相从而歌,饥者歌其食,劳者歌其事。男年六十、女年五十无子者,官衣食之,使之民间采诗......”《汉书·食货志》记载:“孟春之月,群居者将散。行人振木铎徇于路,以采诗,献之太师,比其音律,以闻于天子。”《礼记·王制》“天子五年一巡守(狩)……太师陈诗以观民风。”采诗献诗作为一个重要的社会制度,受到天子、诸侯和民间的高度重视和遵循。

尹吉甫是周宣王的太师,提笔可安天下,跨马能定乾坤,以文治武功列三公之首,居天子之下万人之上。周宣王夸赞其“炳炳麟集,而维武经文,内安外攘,舍吉甫更莫与竞”。《诗经·小雅·节南山》说:“尹氏太师,维周之氐(dǐ),秉国之均,四方是维,天子是毗(pí)。”他博学多能、才华横溢,被后世盛誉为伟大的诗人和卓越的思想家、政治家、军事家、哲学家、文学家、武术家,称得上我国历史上的一代天骄。

尹吉甫德隆望尊、位高权重又文武兼备,由他领导各诸侯国的采诗和宫廷王府的献诗,无可非议,又非他莫属。他领导采诗,既是组织者也是采集者和编纂者。朝廷上下信任尹吉甫的学识、胸怀、境界和追求,具备采编的组织领导能力,也相信他会忠实地奉行采编使命。

“文章千古事,得失寸心知。”无论民间采诗,还是公卿文人献诗,统一收集整理后献之太师编纂,不仅仅是“比其音律”。尹吉甫富有诗情文采,必然在尊重原作的基础上字斟句酌慎重修正,在字格、音韵、诗性、诗意和风格上严格把关,使其既保持原汁原味儿又得到诗学升华,而后再由乐工编曲配舞。他当然也会对配乐把关,保证诗作和音乐的协调。“吉甫作诵,穆如清风。”尹吉甫无疑是一个伟大的诗人,除了采集编纂外,《诗经》中的《崧高》、《烝民》、《韩奕》、《江汉》、《都人士》、《六月》等长篇政治抒情诗都是他的杰作。

《诗经》意韵馨逸,魅力无穷。“桃之夭夭,灼灼其华。”“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”《诗经》基本为四言诗句和双句用韵,大量使用重章叠句、重言叠字和双声叠韵的连绵词,重叠连绵灵活运用,回环往复韵味流畅,写景状物绘声绘色,传情达意升腾跌宕,语言丰富准确、生动形象、清新活泼,富有鲜明的形象和优美的乐感。“关关雎鸠,在河之洲。”“青青子衿,悠悠我心。”《诗经》采之歌谣,皆有曲调。明朱载堉说:“《诗经》三百篇中,凡大雅三十一篇,皆宫调。小雅七十四篇,皆徵调。《周颂》三十一篇及《鲁颂》四篇,皆羽调。十五《国风》一百六十篇,皆角调。《商颂》五篇,皆商调。”用韵有则,乐感优美,富有浓厚的音乐美和艺术美。“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕑(jiān)兮。女曰‘观乎?’士曰‘既且。’”《诗经》内容丰富,全面反映了西周的劳动和民风、爱情和婚姻、战争和徭役、压迫与反抗、祭祀与宴会等社会现象以及天象地貌、动物植物等自然现象,时间、地点、人物、事件清晰,篇篇都有个性。“风雨凄凄。鸡鸣喈喈,既见君子,云胡不夷!”“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗,情动于中而行于言。”《诗经》中无论风的短小民歌或是雅之长篇叙事诗,无不抒情言志,情景交融感情色彩浓郁,歌物咏志胸臆抒发开畅。《诗经》重视思想内涵,体现伦理道德,以国家兴亡、民生疾苦、胸怀抱负、宦海沉浮为主要内容,偏重政治主题,表达社情民意,抒发情感意愿,意境开阔,境界超然,极易引发社会共鸣。

《诗经》紧贴生活,意韵万千,美不胜收,启发心智,滋养心灵,丰富精神,陶冶人格,堪称文学中的文学,既登得大雅之堂,又入得茅屋陋巷,深受人们喜爱。尹吉甫海纳百川、博采众长编纂《诗经》,既是开创性的,也是划时代的,熠熠生辉,中华文学从此灿然一新。首先,他为《诗经》注入了现实主义本色。“饥者歌其食,劳者歌其事”,《诗经》源于生活又高于生活,关注实际生活和重视社会现实,淳朴自然,清新亲切,开辟了中国现实主义的文学先河,奠定了古典文学的现实主义桩基。其次,他建立了诗经六义、四言结构和多彩的修辞手法。风雅颂三种表达形式、赋比兴三种表现手法合称《诗经》六义,是古诗的效法标尺;四言两拍是《诗经》基本字格,以四言为主又不拘四言、长短参差的句法成了格律诗和长短句的效法始端;比拟、夸张、对偶、排比、拟声等《诗经》修辞手法又成了文学艺术创作的原始技巧。其发端精彩、震古烁今且历久弥新,对诗歌的创作和兴盛,对文学的创作和创新,对中国文学的腾飞和发展,既打下了坚实的基础,又产生了巨大的推动作用。其三,他开创了《诗经》“温柔敦厚”的诗风。“《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。”然而,《诗经》紧贴生活,虽然有激越高亢、沉郁顿挫、绚丽飘逸的诗篇,也不乏鞭笞弊政、痛斥暴虐、陈诉悲戚、发泄哀怨和美刺君王之诗作,但是在整体上却保持了乐而不淫、悲而不戚、哀而不伤、怨而不怒的风格,温柔敦厚,含蓄委婉,“以《诗》辞美刺、讽喻以教人”,富有深度,富有远意。

上述可见,尹吉甫从采诗、献诗的组织领导到修正编纂,从写诗创作到“比其音律”,有愿景,有目标,有谋划,更有能力驾驭和把控。《诗经》是文字文学的源头,建立的四言字格,达意辞章,韵律声调等规范,尤其是风雅颂的形式和赋比兴的手法,对文学的创作发展经典致用,熠熠垂范。以诗感悟自然和领悟人生,“可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名”,《诗经》的社会作用也非常巨大。作为我国文学的光辉起点和思想文化源泉,《诗经》的问世及其思想艺术成就和高度,在我国和世界文化史上都具有崇高的地位。

尹吉甫担负太师要职,朝廷社稷、政治经济、军事外交、社会民生等国务千头万绪,劳苦功高,宋代出土的“兮甲盘”铭文记载了他征伐猃狁侵犯、征收南淮夷赋贡等功绩。《诗经》容载五百年周诗,采诗肯定不是从周宣王时开始的,编纂也绝非一朝一夕之事功。尹吉甫盛务繁重却不负众望,应该是忙里偷闲和孜孜不倦,也可能是耗其一生终于在其手上编纂成《诗》。回望历史,尹吉甫的文武盛事和道德贤能都可歌可泣,唯有采编《诗经》居功至极。皇皇《诗经》立言不朽,建起这民族文化的第一座历史丰碑,尹吉甫丰功伟绩彪炳千秋,中华诗祖名垂青史“峻极于天”!

来源:婵娟文学社

暂无评论