作者:张怀州

在人类历史的狭谷,总有一些先行者,他们披荆崭棘,敢于创造,敢于创新,他们的一小步,就是人类的一大步。尤其是在智慧未启的洪荒时代,史前人类的创造更是可贵。李家沟,历史教科书上将写进这个闪亮的地名。以李家沟为代表的“新密人”与其创造的伟大的“溱洧文明”也将也成为一个时代的标志。

2010年6月11日,李家沟遗址入选2009年度“全国十大考古新发现”。

李家沟遗址的发现,使新密再度名扬四海。

由此向前倒推9年,2001年,新密古城寨城址被评为2000年“全国十大考古新发现”,专家称之为黄帝轩辕丘。新密,是轩辕黄帝的故都。

古城寨城址航拍图

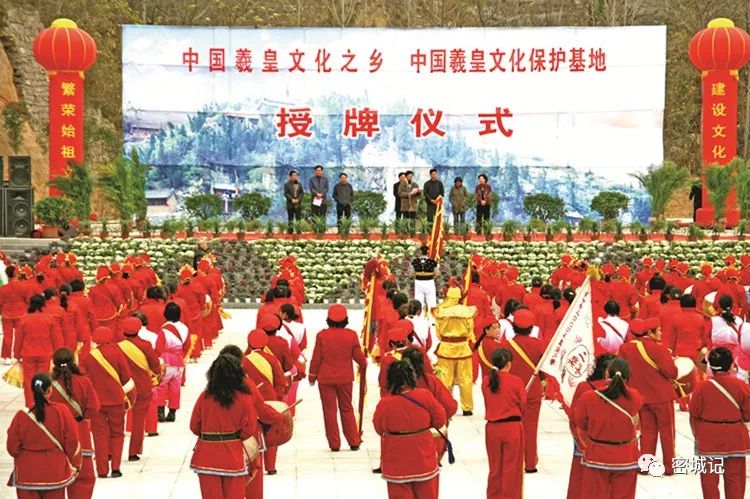

2008年元月2日,中国文联、中国民间文艺家协会根据新密境内大量的伏羲女娲遗传说以及专家的论证,命名新密为“中国羲皇文化之乡”。新密,是人祖伏羲女娲的故乡。

还有新密新砦遗址,从2000年到2003年,中国社科院考古研究所在此进行了多年的发掘探索,形成的“新砦期文化”连接了中原龙山文化与夏代二里头文化,“新砦期”被认定是夏代早期文化,为重大的考古发现。专家称新砦遗址为夏启之都。

新砦遗址发掘现场

“我们是哪里人,我们从哪里来?”中国人从来都没有停止对“根”的探问。探寻中华文明的源头,是华夏子孙的期盼,也是考古界梦寐以求的追问?

新—密—李—家—沟,再次让人们把文明起源的探问目光投向中原,投向新密,投向溱水洧水,投向李家沟。

李家沟:溱洧文明的起点

“人猿相揖别,只几个石头磨过,小儿时节。”毛主席的《贺新郎·读史》以极浪漫的手法,准确描述了人类的童年时代。从旧石器时代到新石器时代,人类从使用自然界原始的石块到制造石器,石器又从粗糙到精细,人类又发现可以用土烧制陶器,陶器制作从简单到精致。由流动变成聚落,由人群构成社会,人类的文明进程就此开始。

历史钟情于溱洧,大地钟情于溱洧,李家沟站在了溱洧文明的起点。

溱水河奔腾而下,丘岗起伏,树茂林密,李家沟遗址静静座落以溱河东岸的高地上,早年挖开的溢洪道把剖开的遗址分成两半,10500年前文化层,9000多年前的文化层,8600年前的文化层,从使用原始的石块,到使用打制的石器,到磨制的细石器,一块块表面平整、边沿不齐的石磨盘,还有陶片,特别是红润细泽、薄如蛋壳的陶器碎片,古人的生活被积淀在这厚厚的土层里,被一步一个脚印记录在新密李家沟的土地上。

中原地区已发现的旧石器时代的遗址很多,新石器时代的遗址也很多,但是在广袤的大地上,人类是如何弃“旧”从“新”,完成这个创新的过程的,从什么地方可以得到求证,是考古学上长期悬而未决的重大问题,这个问题不解决,人类历史演化的进程就断了一个重要关节。

李家沟遗址出土的石器

这一节决不会断,只是我们没有发现。

李家沟遗址的发现,就填补了中原地区文化演进的空白。其之所以能够进入“全国十大考古新发现”,就是因为它无可替代的特殊意义。

在李家沟,人类从以往漫长的流动流浪状态,进入到择地而居的栖居状态。人类从此有“家”可回。

在李家沟,人类从以往漫长的穴居野处状态,进入到垒石为垣、兽皮为屋的状态。人类从此有了“房”可住。

在李家沟,人类从以往漫长的捕猎野兽、采摘野果吃野食状态,进入到用磨盘加工植物性食物的状态。人类从此有“饭”可吃。

在李家沟,人类从以往长期使用石器状态,进入到冶土为陶,制造并使用陶器的状态。人类从此有了陶器家具可用。

李家沟遗址出土的陶片

人类开始制造,而根据自己愿望的制造使人类一发而不可收拾,制造使人类的智慧得到空前的发展,制造使人类的能力得到空前的提升。

李家沟的石磨盘为裴李岗文化的石磨盘找到了渊源。新密超化莪沟、新郑裴李岗出土的裴李岗文化的典型器物之一就是石磨盘。这时的石磨盘已经发展到工艺化的水平,状如鞋底,下有四足,还配有石磨棒。这不是中原人案板、擀杖的源头吗?

莪沟遗址出土的石磨盘和石磨棒

裴李岗文化时期、仰韶文化时期,人类制作的陶器日益多样化、实用化、大型化、工艺化,制陶成为人类最早的手工产业、工艺活动。它为后来人类进入铜石并用时代和青铜时代提供了足够的经验和范式,毫无疑问,当代新密的耐火材料产业是古老陶业的现化工业化版式。在现化都市里,人们还克制不住通过制陶展现自己的奇思妙想的创造欲望,偷偷到跑到陶吧里去亲手做一个陶器,亲手把它放到陶窑里烧成陶器,沉浸在自我欣赏之中,陶醉一番。

李家沟遗址出土的陶片

临河而居,取水方便,以沟为防,利于防护,从漂泊不定到居有定所,人类的生存能力有了提高,使得拓展生存空间、发展空间的愿望得以实现,这为以后结屋、造房、筑城创造了一个文明的支点。为补国城(位于牛店镇,仰韶文化)、古城寨城址(位于曲梁乡,龙山文化)、新砦遗址(位于刘寨镇,新砦期文化)这些政治军事中心的建设开拓了路径。

聚族而居,村落社会就此形成,集体的生产、生活、娱乐需要大家参与,人与人之间需要更频繁的沟通和交流,语言的创造成为可能,为后来产生符号系统、发明文字创造了先机。

这也是狩猎时代与农业时代的分界线。狩猎时代,打猎取食,食物来源不定,饥饱难测,饱的少,饿的多,有了原始农业,人类开始加工植物性果实为食,扩大了食物来源,开始有了“做饭”的概念,而致后来美食成为人类的一大奢好。

弃旧为新,开始制造,始于李家沟遗址,是岳村李家沟的荣耀,是新密人的荣耀。

“新密人”呼之欲出

“中华文明一千年看北京、三千年看西安、五千年看新密”,文物考古专家如是说。李家沟遗址的发现,更是将新密推向了中华文明的原点,大大地增添了“新密人”对中华文明的贡献率。

李家沟的发现不是偶然的,不是孤立的,它是“新密人”整体历史创造中的一个节点。

嵩山以东,伏羲山以南,具茨山以北,以溱洧流域为中心的地域在中华文明起源进程中扮演着极其重要的角色。

这里,山不高,水不深,植被茂密,气候温和,处于我国二阶台地向三级台地过渡的边缘地带,得天独厚的地理条件,成为古人开拓古代文明的温床。

从伏羲山石坡口向北,过荥密口,约二里,荥密公路东侧,伏羲山山脚下,有一个天然石洞,名曰“织机洞”,为全国重点文物保护单位,是十万年到二万年前古人类生活的遗址。这只一个洞,新闻报道宣称,“从织机洞走出郑州先民”。

伏羲山织机洞遗址

新密平陌与超化交界处的天爷洞遗址,是五万年至三万前古人类活动遗址。悬崖峭壁,临河而立,洧水东流,曲折优美,灵崖山上天然溶洞七十二个之多,成为原始人类躲风避雨、逃避野兽侵袭的理想之所。

如果织机洞只能容纳一个氏族的话,天爷洞能容纳几十个氏族家庭不成问题,可以组成了“天爷洞”族团了。1958年,修小铁路的时候,铁路穿洞而过,从洞中出土过头盖骨和已经石化的“烈疆人”,由于村民缺乏文物知识,这些珍贵的出土文物不翼而飞,不知下落。

据新密市文物部门提供的资料,全国第三次文物普查新密新普查出旧石器时代地点和动物化石点共有146处,其中时代最早者可追溯到10万年前。

从天爷洞往东北方向看,是超化镇莪沟地界,岗上就是大名鼎鼎的距今8000多年的莪沟北岗遗址,与新郑裴李岗遗址同时发现,也是迄今为止在考古上发现的新石器时代最早的遗址。从聚落基址看,这里已有了成熟的村居聚落状态;从石磨盘等生产工具看,已有了成熟的农业文明;从社会制度看,已经有了贫富的分化;从家庭制度看,已经有了一夫一妻制的雏形。

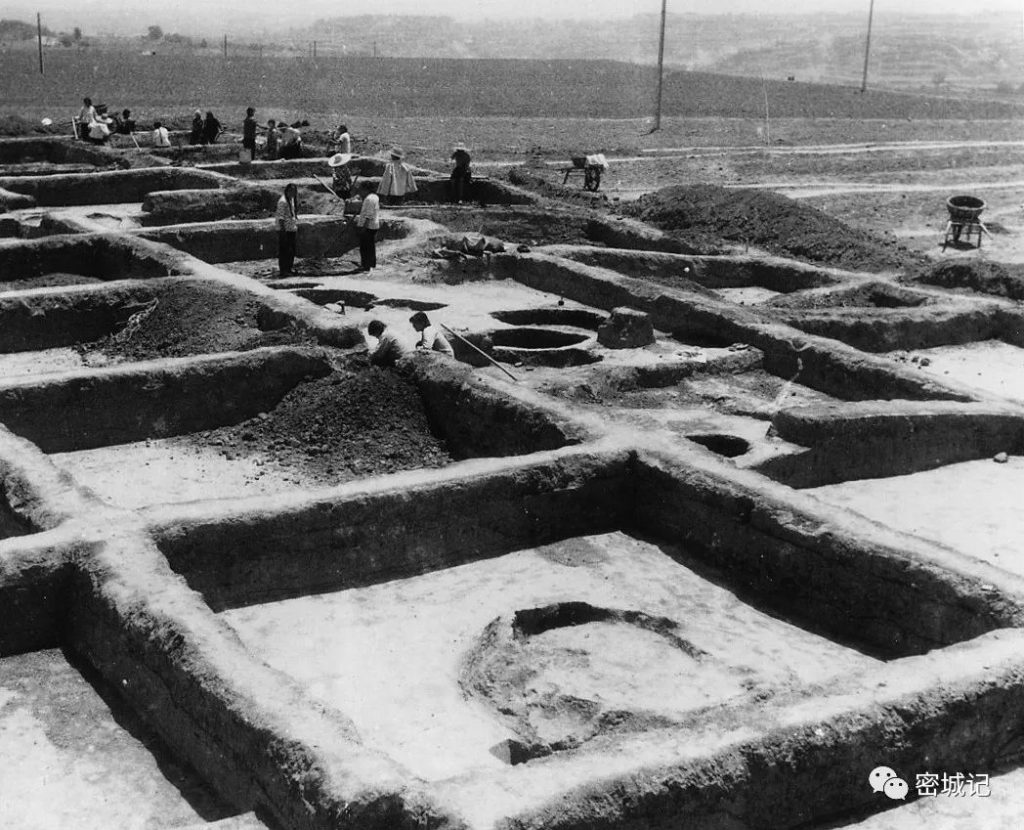

莪沟遗址考古发掘现场

同类型的裴李岗文化遗址在新密有16处,全国有160多处,主要集中在嵩山周围,新密是县市一级区域中发现裴李岗文化遗址最多的县市。可以想见,新密溱洧河两岸当时已是人烟稠密的地区。

从裴李岗文化发展到仰韶文化,以马鞍河遗址最为典型。马鞍河遗址处在一个台地上,左右皆是河流,面积12万平方米,出土器物丰富,彩陶钵、尖底瓶、瓮棺、深腹罐、鼎等,以彩陶钵和尖底瓶是此时代独有。不久前,在此遗址断壁上出土一个原始人连带有牙齿的头骨,经初步认定,是仰韶文化时代的古人头骨。

到龙山文化时代,以新密古城寨龙山文化城址为最典型,这座保存完好、规模巨大的4500年前的古城让无数专家惊叹不已。专家根据该城的年代、地望和性质认定,这里就是黄帝时期的都城轩辕丘。站在城头望去,都城的巍峨与威严让人震憾。权威专家强调,新密是中华文明迈步进入文明时代的起始点。在新密溱洧流域,经文物普查,新石器时代遗址有100多处。

古城寨城址发现的大型宫殿式建筑基址

新砦遗址在洧水北岸,有100多万平方米,城址规模空前,内壕、外壕和中间的城墙构成三重防御设施,极其庄严,中心区发现了上千平方米的半地穴式建筑,白色“漆皮”,斑驳地粘在墙壁上。据推测,这是我国最早的用白泥做粉刷的墙,是室内粉刷的鼻祖。

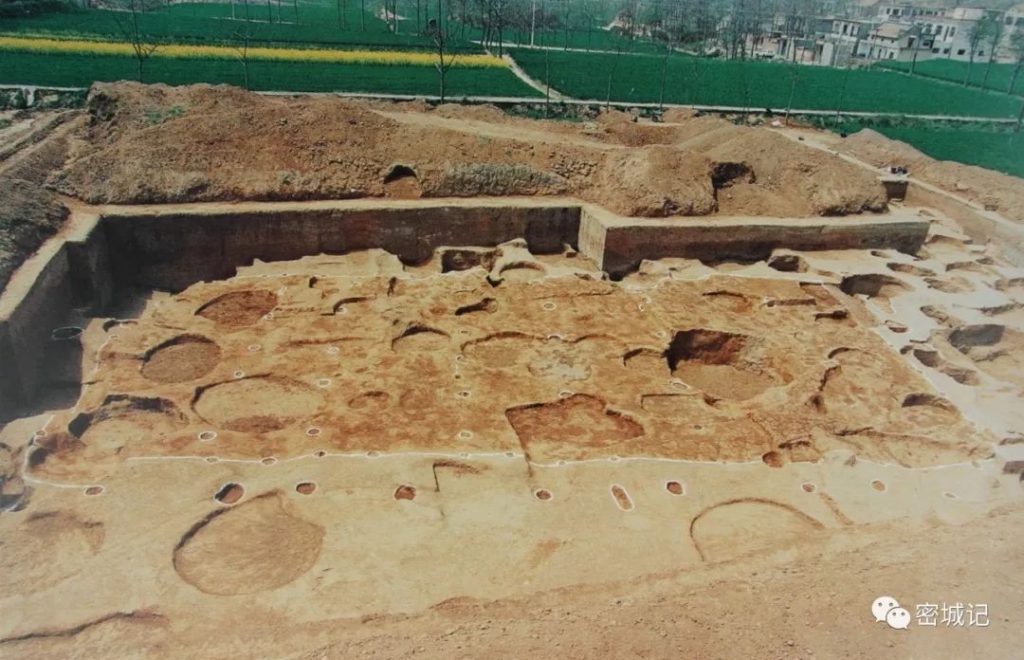

新砦遗址发现的大型建筑基址

在城址的中心区清理出了玉器、铜容器残片、青铜牌饰图案的器盖、刻有夔龙纹的陶器圈足等高规格器物,透露出该城主人不同凡响的王者气派。该城址上承龙山文化,下接二里头文化,是夏代早期都城,被认为是夏启的都城。而距此向西沿洧水出新密界,离洧水源头不远的登封告城镇有禹都阳城——王城岗遗址。“中华文明探源工程”当年开展预研究的四个项目,溱水边的古城寨城址、洧水边的新砦遗址、洧河源上的王城岗遗址占其四分之三。

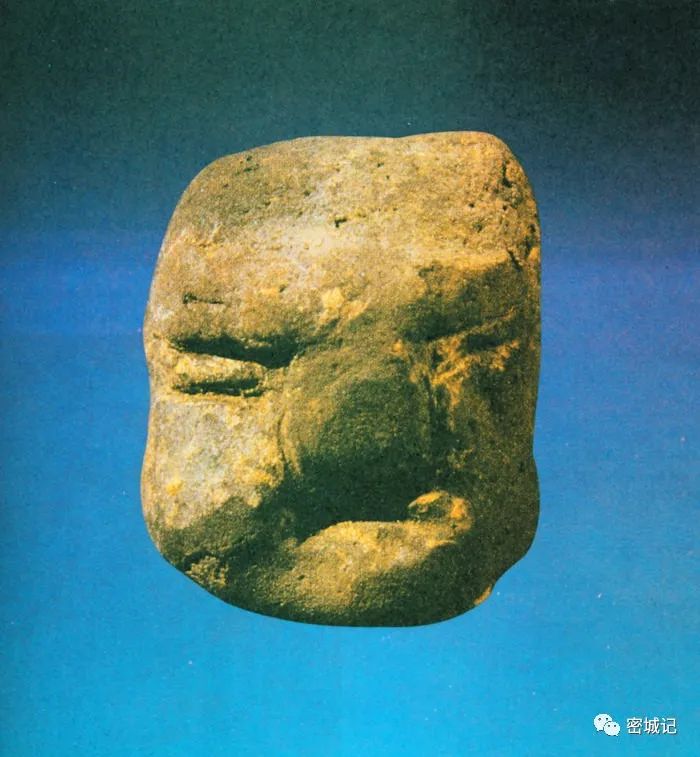

莪沟遗址出土的中国最早的陶塑人头像

我们没有资格也没有权利说伏羲、黄帝、夏启是新密人,因为古人的流动性强,活动范围很大,远远超出当代新密的市域范围。但我们可以说,他们在扭转乾坤、创造历史的关键时期是在新密。我们也可以往前说,在黄帝文化之前,从旧石器时代到新石器时代的“新密人”孕育了“黄帝文化”,黄帝在这里开创了黄帝时代;不久,夏启在此开创了第一个奴隶制国家夏朝。正是史前新密先民在此传承不绝、厚积薄发,才酝酿产生了后来辉煌灿烂的华夏文明。

“新密人”以李家沟遗址的发现为标本,可以成为一个特定的概念,从10万年以前到4000年以前,即从旧石器时代到新石器时代,尤其是旧石器时代晚期到新石器时代末这一历史区间,以李家沟、莪沟、古城寨、新砦为地标的“新密人”冲出了历史狭谷,在人类历史发展的关键时期,把握了机遇,创造了人类的未来,为华夏文明的发展铺开了一个历史流域,使华夏文明成长为中华文明的基干。

在那个迈出洪荒,走向文明的关节点上,远古“新密人”的选择和创造,足以让当代的新密人感到骄傲和自豪。

聪明智慧的“新密人”,正从历史的源头向人们走来。

溱洧文明的光辉

“新密人”已成过去,“新密人”创造的溱洧文明却传承至今。

河流是人类的母亲,河流流域往往成为古代文明的摇篮。

“溱与洧,方涣涣兮。”“溱与洧,浏其清矣。”我们今天说到的“溱洧”,已不简单是《诗经》里对清流徜漾的赞美。

溱洧以其特有地理座标,产生了伟大的溱洧文明。

溱洧文明是对以溱洧水为地缘因素、以溱洧流域为地域范围的人类早期文明的自然整合。

新密溱洧交流处

溱洧文明是李家沟遗址的发现,把新石器时代与旧石器时代天然焊接之后浑然而成的文明载体。

溱洧文明不是一个主观的臆想,而是迄今为止对溱洧流域早期文明研究各种成果天然而成的概括。

溱洧文明不是一个以狭隘地域故意攀高的假说,而是对这一流域高度发达的文明成果在中华文明史中科学定位的深层总结。

溱洧文明是中原文明的一朵奇葩,它把中原文明的内容进一步丰富了,把中原文明的地位进一步提高了,把中原文明的作用进一步放大了。

溱洧文明是中华文明的一个硕果,把中华文明早期的源头定位进一步明确了,把中华文明早期的演化历史进一步明晰了,把中华文明早期的成就大大向前推进了。

溱洧文明相对完整,自成体系,连绵不绝,内容丰富,成就巨大,地位卓越。

从衣着状况上,从树叶兽皮,到养蚕纺织,穿着衣裳。

从食物来源上,从茹毛饮血,到采种植物,庖厨美食。

从聚落水平上,从穴居野处,到构屋筑房,筑城建殿。

在社会形态上,从原始人群,到氏族社会,从母系氏族到父系氏族,从原始国家体制到第一个奴隶制国家的诞生。

在生产工具上,从旧石器到新石器,从粗石器到细石器,从石器到陶器,又到青铜器。

在产业发展上,从原始狩猎、植物采集,到原始农业、畜牧业。

在语言文字上,从陶器上的刻画符号,到具茨山的神秘岩画,到黄帝时代的文字创造。

在医药健康上,医药文化开始奠定,岐伯医术开始行世。

在战争战法上,行兵作战开始讲究战略战术,风后八阵图是排兵布阵第一部兵书。

大鸿城东华门

在新密南部大鸿山上大鸿城,传说中四个城门分别叫作东华门、西华门、南华门、北华门,四个“华门”所守卫的城难道不是“华城”吗?“华”因为华阳大战载入史册,《汉书》载,“华,亭名,在密县。”华曾是远古时代的一个国家,到春秋时成为一个邑,到汉时成了一个乡级建置。

“华”这个地方,溱洧潆洄,圣迹连连。

伏羲女娲的足迹,留在了这里。

黄帝及其大臣的足迹,留在了这里。

夏启和夏人的创造,留在了这里。

在这里,华夏逐渐透出雏形。

从没有文明到有文明,文明逐渐高级化;从没有智慧到有智慧,智慧逐渐高级化;从没有文化到有文化,文化逐渐高级化。这个高级化过程就演进在溱洧两岸,形成了溱洧文明。

溱洧文明就是华夏文明的初期阶段,是中华文明童年阶段。

溱洧文明是“新密人”的伟大创造。

“新密人”和“溱洧文明”是李家沟遗址的伟大发现所点化的文化硕果。

暂无评论