作者:张怀州

密县老城东关第二道牌坊下,有一家孙氏祠堂,是老城少有的临街祠堂。祠堂坐北朝南,门楼很高,有8级门台,巍峨壮观,原有三进院落,后来由于人口繁衍,祠堂被分给了多家居住,形成三个四合院,临街建筑被做成了门市,开了商店,只有最里一进小院留着作为孙氏宗祠的最后领地。三间正殿,气宇轩昂,两根木柱,挑起屋廊。院内有一棵核桃树稍大,正殿前两株柏树,青青树影与丛丛的荒草陈说着这里的沧桑与无奈。

这里就是曾经的老城地下党秘密联络站。

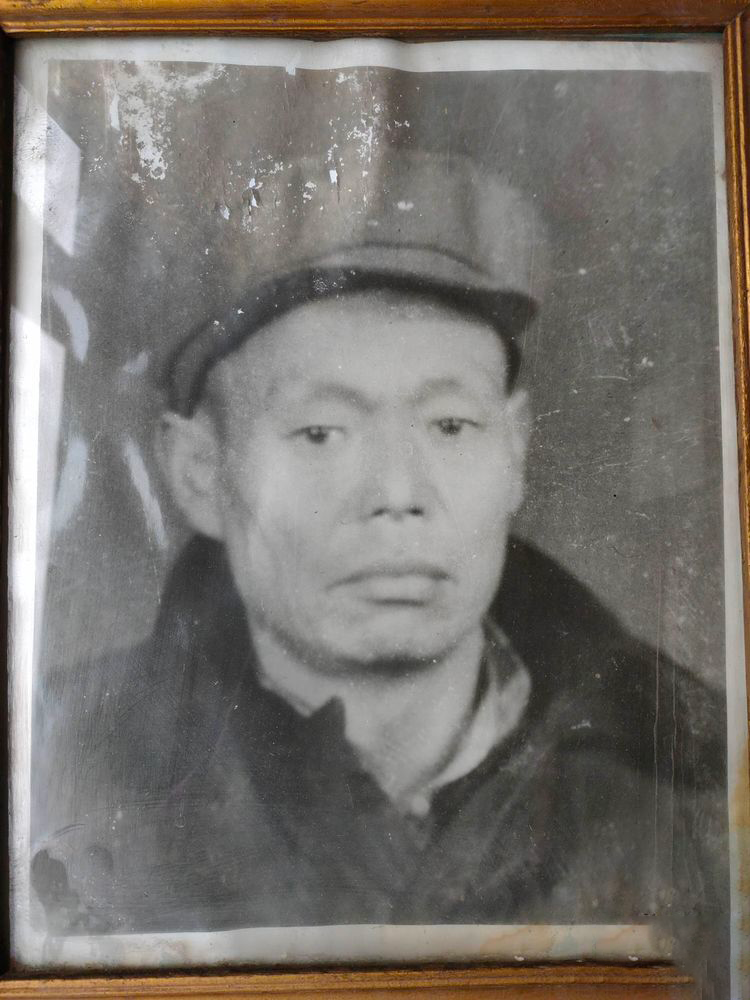

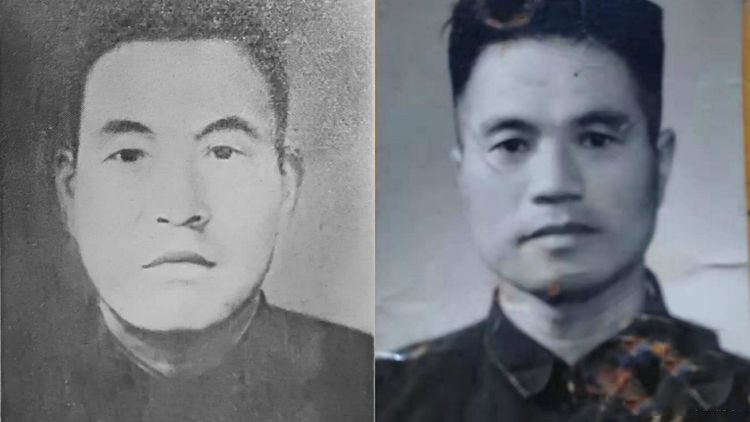

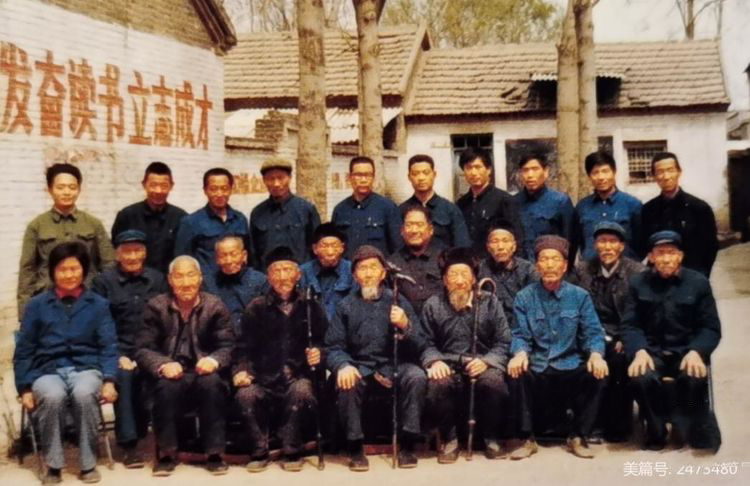

“联络站”的主人姓孙,孙新卯,城关镇东街村人,也是目前孙氏祠堂的屋主人。老孙今年70多岁,是一位热心红色文化的老人。他领我来到孙氏祠堂。

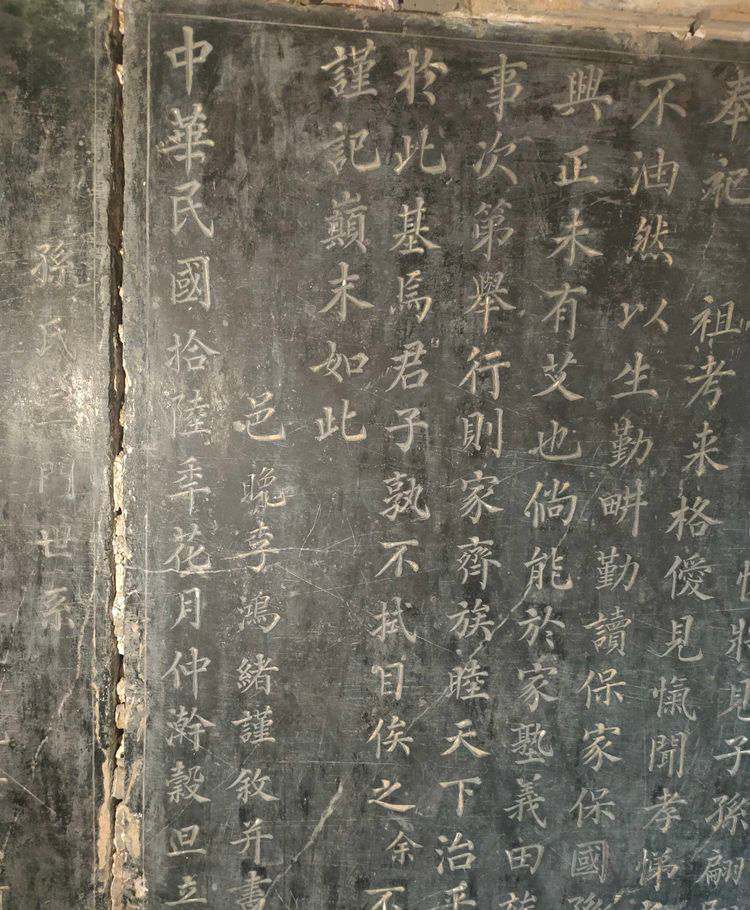

“孙氏祠堂是孙氏名人孙太平于民国十六年建的。孙太平是超化煤矿矿主,那些年开煤矿卖煤发了财,每天都从矿上驮回整袋整袋的银钱。孙太平财盛势大,就买了东街临街的一块地,建了孙氏祠堂。祠堂建成以后,我家没有地方住,就住在祠堂里,看祠堂。后来,我父亲弟兄们长大,娶妻生子,人口增多了,祠堂三个院落都分出去了,只有最后的正殿没有分。解放后,实行土地改革,没收地主房子分给农民,我父亲任东街农会主席,他大公无私,把全村人房子都分完了,最后没有我家的房子,经上级同意,最后把祠堂分给我家,也只好全家住在祠堂后殿里,我们家又在祠堂住了几十年。一直到八十年代,我才又盖了新房子,从祠堂里搬了出去。”我走进祠堂看了看,屋内杂物横陈,东墙上镶有几块石碑,字迹清晰可见,记述了祠堂的由来。

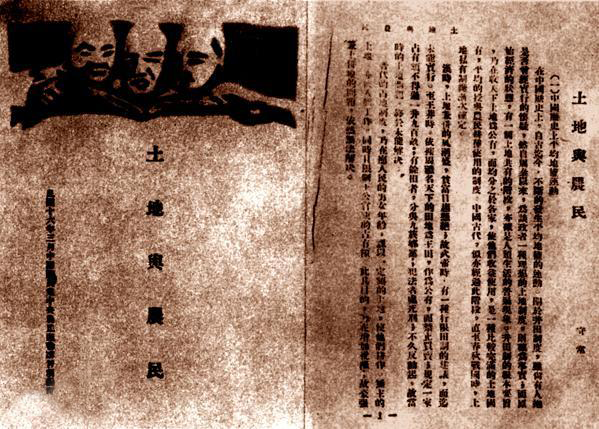

营救地下党员戴培源

1924年,国共第一次合作,南方发生轰轰烈烈的大革命,在北方广大地区,还是军阀统治。共产党员张书印在县城成立了平民教育促进会,到年底,共产党活动公开,地点在黉学(《城关镇镇志》)。1925年,密县城闹起工农运动风潮,也进入了工农大革命阶段,农会成为公开的机构,共产党员张书印在全县发动农民建农会,发动工人罢工,打土豪、斗劣绅相继而起,全县各村扒神办学,老城东街、南街、西街都办起了农民夜校,农会组织农民学文化,反封建,反迷信,打倒军阀,孙氏祠堂也无一例外地办起了农民夜校。孙新卯的父亲孙栓柱就是当时孙氏祠堂农民夜校教师。

他带领农会会员发动农民剪辫子、放大脚、禁大烟,组织农民识字。孙栓柱还买了一部英国的电影机,成为密县第一部电影机。为倡导新思想、新文化,孙栓柱西装领带,用手摇发电机发电,到处赶会头,趁庙会放电影,用这个新兴科技引起农民兴趣,传播科学,扫除愚昧,宣传农民运动。

同时,当年,张书印在县城成立了工农运动指挥部,成立了农民自卫军。年底,由于荥阳革命形势逆转,进步县长、地下党员韩子木被革职,荥阳东南区的农民运动被扼杀,反动县长陈化龙指使红枪会大摆“鸿门宴”,邀请在郑荥密边界地区开展地下活动的戴培源赴宴,企图借机杀掉戴培源。戴培源不为所惧,慨然应允赴会。为了以防万一,做好策应,中共豫陕区委书记王若飞命令张书印派农民自卫军前去营救。密县县委组织委员尹光明奉命率领78名农民自卫军紧急前往。“城关镇13名农民自卫军在孙栓柱的带领下参加了营救戴培源的行动。”(《城关镇镇志》)营救地点在郑州水磨河张氏祠堂。

“我的父亲孙栓柱(生于1902年,壬寅虎年)带队参加了水磨河营救。出发之前,我母亲烙烙了好厚好厚约有一尺厚的一摞烙馍,给我父亲带上当干粮。”孙新卯自豪地回忆道。

孙新卯的回忆把《城关镇镇志》的记载激活了、证实了,并且进一步把密县农民自卫军的情况考实了。

以前大家都认为只有进化村有农民自卫军,是进化村的农民自卫军参加了营救。而《城关镇镇志》记载城关镇农民自卫军也参加了营救,这说明,密县农民自卫军来自全县,不是只有一个村,同时说明,营救行动是从县城出发,而不是从进化村出发。

联系到“1927年张书印率密县农民自卫军5000多人,并调集登封、中牟、新郑农民自卫军1000多人,包围大地主王洪瓒盘踞的王寨沟。”(《密县志》《密县革命史》)说明到1927年,全县农民自卫军发展到5000多人,已经有巨大的规模和相当的战斗力。

出发之前,又烙馍带干粮的情节,把营救活动的真实性演化出来。千真万确。

营救戴培源是老城地下交通站的第一个革命故事。

老城地下交通站的故事一定有很多,但留传下来并不多。

第二个革命故事是护送青年学生奔赴延安。

护送青年学生投奔延安

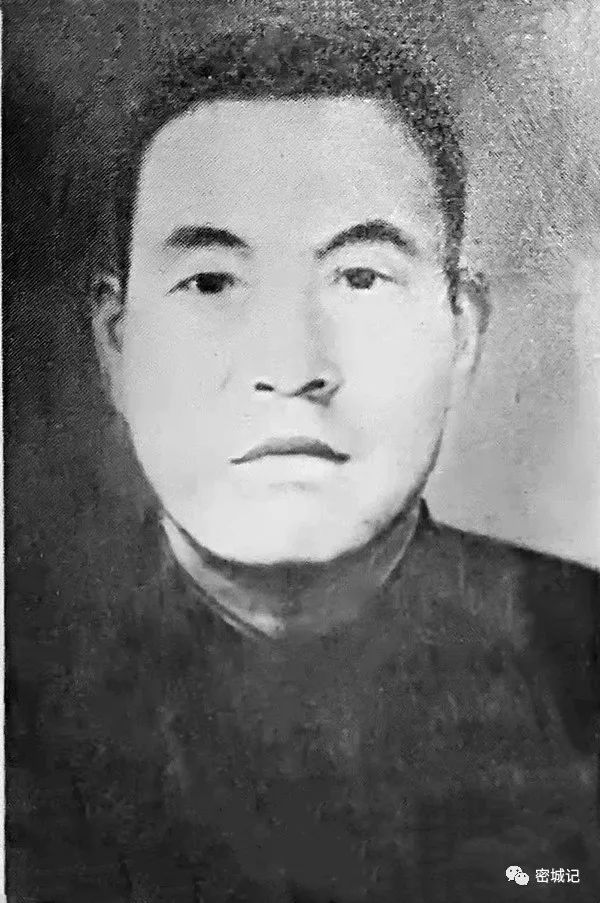

密县地下党领导人张书印在1930年10月被暗杀,之后,密县就进入白色恐怖,共产党300多人被杀害。孙栓柱可能在上世纪二十年代没有入党,身份没有暴露。

时局安定之后,由于他在乡亲心中很有威望,大家推选他担任城门官,掌握城门钥匙,把守城门第一道关卡,孙栓柱居住的孙氏祠堂离城门约百米远,走几步路就到了,也确实是看守城门的最人选,他早上卯时(5点钟)准时开门,到晚上戌时(8点钟)准时关门。后来,孙新卯(生于1953年12月1 日)因为生在卯时,生在新中国,父亲就给他起名新卯。所以,在那个时候,时间一到点,东门就有一个大汉张大嗓子地喊“开城门啦——”,“关城门啦——”,随后笨重的城门就吱吱嘎嘎地在门枢转动声中或者打开,或者关闭了。

1938年,地下党员尚寅宾(楚沟村人)被派回密县恢复党组织,他相继发展王东旭、司树森、郭风楼、王宪章、楚成芝等人入党。司树森是楚沟村龙窝人,曾经给张书印当过通讯员,深受张书印革命思想影响。孙栓柱在龙窝私塾教书,在农民运动中也受张书印的影响,思想进步,经司树森介绍下,孙栓柱加入了中国共产党。

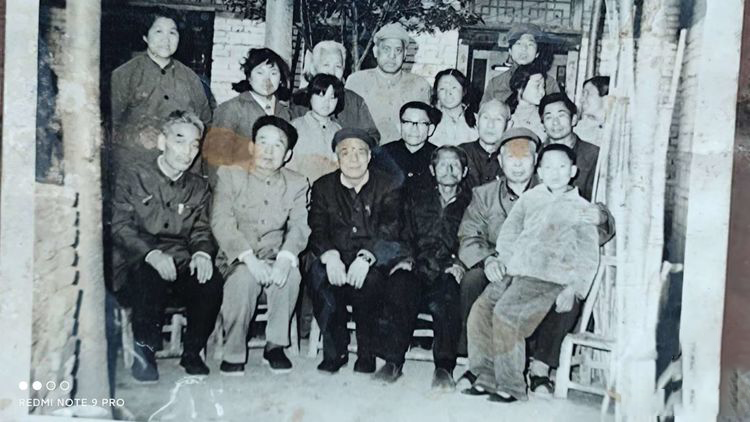

孙栓柱的家孙氏祠堂门外就是进城后第二道牌坊进士坊,标志清晰,易辨易找,所以他的家也成了地下党进城后的第一个落脚点。“东关二道牌坊”“进士坊”成为一个秘密暗号,这里的秘密接头人就是孙栓柱。由于孙栓柱掌管着城门钥匙,给地下党出入以极大地方便。很多秘密会议在这里召开,出城进城的秘密活动就是孙栓柱经办。席国光(密县地委书记)、王东旭(密县县委书记)、尚寅宾(密县县委宣传部部长)、司树森(密县县委组织部长)、郭风楼(中共密县一区区委书记)都是这里的常客。

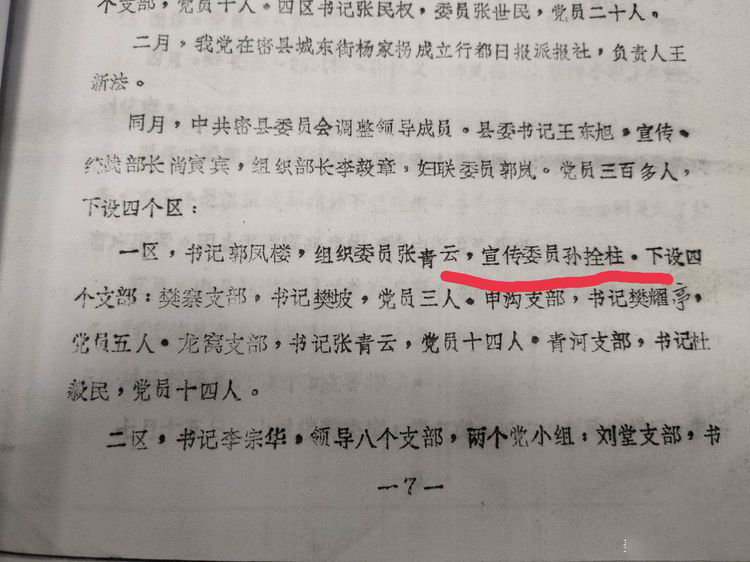

在中共密县党史征编委《党史通讯》第二期(1983年8月三十日)中,我们看到了1939年2月,密县地下党组织名单,上面赫然写着孙栓柱的地下党员身份:“一区,书记,郭风楼台,组织委员张青云,宣传委员孙栓柱。”下设樊寨、申沟、龙窝、青河4个支部,党员36人。7月,县委领导进行调整,“一区书记樊耀亭(后脱党),组织委员张青云,宣传委员孙栓柱。党员94人。”就是说,孙栓柱和张青云都是在一区区委书记郭风楼领导下的区委领导班子成员。

密县地下党恢复建立以后,积极开展国共合作,许多共产党员打入国民党政府和学校工作,王东旭、尚寅宾担任一区区公所区员。王东旭是西街人,距密县一中非常近,有得天独厚的工作条件。密县年青的共产党员在密县一中的青年学生深入宣传共产党的抗日主张,中国共产党积极抗战的主张激起了爱国青年学生的极大向往,延安成为青年学生心中的圣地,密县地下党先后组织樊国荣、蔡茂林、谷明堂、郑式信、杜万春、王炳耀、卢长鹤等多批学生投奔革命圣地延安,参加抗日军政大学或陕北公学学习。

1938年7月的一天,在县委的安排下,县中学生樊国荣、王炳耀、谷明堂、蔡茂林、杜万春奔赴延安参加革命。他们趁夜色先悄悄到西街王东旭家中集合,王东旭给他们讲了与洛阳、西安八路军办事处的联系方式及沿途安全事项。为了避开敌人盘查,后半夜派地下党员孙栓柱负责护送这五个学生娃,赶夜路秘密离开密县,经登封直奔洛阳。孙栓柱记得:“那天我把他们安全护送到密县和登封的交界处,才放心了。为了保证安全,以防万一,王东旭还让我带了一把手枪。”孙新卯说,“他们出发前,还是我妈妈烙了很馍给他们作干粮。”

这些青年学生从此走上了革命的道路,他们的一生从此与中国革命的命运和前途紧紧联系在了一起。

这是孙栓柱完成的第二件重大秘密工作。

暂无评论