作者:张怀州

说来您可能不信,新密可是曲艺艺术的发源地。

但是几十年以来,新密曲艺几近绝迹。

近来,新密曲艺又重燃烟火。

几多故事?几多叹息?

传统文艺存亡绝续,从新密曲艺漂流中可得一窥。

小树林里听传奇

上世纪七十年代初,我上学前后,小树林里听传奇的场面是终生不会忘记的。

我们村在醴泉河西岸,弯弯曲曲的沟沿上,住着几百户人家,我家住的高一点,往下走,有片树林,树林里时常有唱说书的来唱戏,一到晚上,人们就从四面赶来,有带小方凳的,有坐石头上的,有席地而坐的,中间挂上马灯,“月上树梢鸟入林,八仙桌旁起风云”,说书戏登场开唱。

简板清脆的声音响起来,坠胡拉起来,鼓点敲起来,先唱一个小段垫场,逗得大家哈哈大笑,人到差不多了,然后书归正传。那一个人,又是武将,又是兵丁,既是秀才,又是佳人,男女老少,贫贱富贵,喜怒哀乐,全从他的嘴里说唱出来,全在他在脸上演出来,这一个人就是一台戏,一个人就是全世界。有唱,有白,有演,唱会儿书,讲会儿段,大家听得津津有味,那拉弦的偶而应和两声,打个吼,圆个场,逗个乐。拉弦的全身都在忙和,左脚敲梆子,右脚打锣,腿上铺着一块布,布上放着琴,一手抚琴弦,一手拉琴弓,俯仰开合,浑身都是戏,无处不发声。那琴声要苍老有苍老、要婉转有婉转,要悲有悲,要喜有喜,拉动人们的思绪,掀动着人们的感情。大人在人堆里听,小孩子在外面跑着玩,这戏场,是一副真正的乡村至味,戏唱得一直唱到夜深人静人不散,各家各户都来喊人了,才算是“杀戏”。戏文里那飞身夺车的八路军英雄和在惊险万状的暗机关中闪转腾挪的武侠人物在儿时的记里播下了种子。

说书戏更让我入迷的,是长篇戏文和传奇的故事。我一直想知道,说书人是怎么记住了那么多的戏文,他们滔滔不绝唱几个晚上都没见稿子,没见本子,不看一张纸,所有的戏文、说白都在肚子里装着。说人物,一句一句刻画出来,个个栩栩生动,个性鲜明,说事情,扣人心弦,令人着迷,把一件小小的事情说得天花乱坠,荡气回肠。

那个时候,我不到十岁,儿时的记忆终生难忘。

常见那说书艺人游乡说书,在这家说完,又到那家,到那家,那家管饭,开场以后,一个地方唱个三五天,再换一地。常有那瞎子拉弦,一张口,稍稍沙哑又有宏厚的本色的声音,唱将出来,带着浓浓沧桑人生韵味的腔调在嘻笑怒骂中飞扬。他们行走千村,吃百家饭,生活的艰辛、与命运的抗争在他们身上反射出来。

唱说书戏是那个时代城乡文化生活的一道不可或缺的大菜,后来,随着时光的推移,在外面求学十几年,汲汲于知识的海洋,忙碌于青春的生活,现代文化方式弥漫开来,填充一切,这种古老、朴实、简单的文娱方式渐渐淡出视野。

《宴饮百戏图》中有曲艺

文艺,是人民的精神自由,是人民的精神家园。“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”为了表达思想感情的需要,于是产生了各种形式的艺术形式,说唱这种形式,在汉代已以成熟,汉朝时期,宫廷盛行畜养俳优之风。据《汉书》记载,汉武帝身边“俳优侏儒之笑,不乏于前。”在宫廷之外,达官贵人畜养俳优也很风行,每次豪游宴饮,都要命俳优表演,以供人们消遣。在四川成都出土的《击鼓说唱俑》,手舞足蹈,击鼓说唱,表情夸张,形象逼真,形象地反映了东汉时代说唱艺术的真实情景。

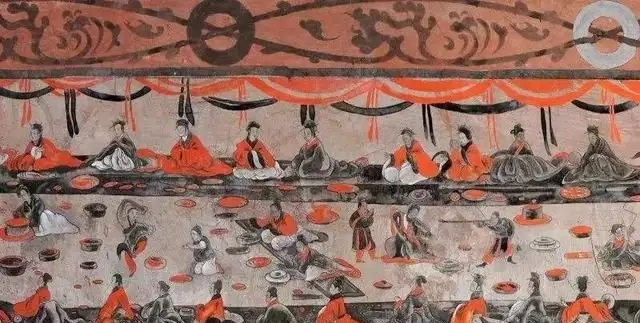

汉代说唱艺术的成熟在新密市打虎亭汉墓中得到了印证。位于牛店镇打虎亭村的打虎亭汉墓是现存有国内规模最大的汉代壁画墓,二号墓北墙上的7米长卷,是“主宾宴饮舞乐百戏图”。百戏形式多种多样,安金槐先生说,“其中除有击鼓、敲锣、拍锉等乐人外,还有踏盘舞、踏鼓舞、双人掷丸、吹火表演和执节表演等。气氛热烈,场面生动,为东汉彩色壁画中所罕见,具有很高的艺术价值。”这与当代的曲艺包括杂技、魔术有类似之处,其中一个舞者双袖飞动,双脚交替舞起,是否有唱,我们已经听不到他的声音了。依照当时说唱的兴盛而言,说唱应该是位在其中的。

在新密地区存在说唱艺术在宋元时代逐渐演变成戏剧。大隗镇洪山庙始建于元代,在洪山庙大殿内檐拱眼壁上的绘有28幅戏剧人物画,形象逼真,栩栩如生,有武打形象、静坐形象;有帝王将相、才子佳人、丫鬟仆女、家郎院公等等。记述了元代戏剧的形态,反映了新密古代戏剧的历史。到了清末民国时期,豫西调在新密地区兴起,后来成为豫剧,并培育了常香玉、马金凤、燕长庚等豫剧大师,使新密成为豫剧之乡。

曲艺也有一段繁荣记忆

曲艺在密县有过一个繁荣的时期,1965年,为了学习“乌兰牧骑”的经验,文艺表演小型化,更加贴近群众,便于上山下乡,密县文化馆在1965年成立了说唱团(又叫曲艺团),还专门建了一个曲艺厅,集中了一批曲艺艺人进行排练,开封地委还举办了培训班,从宣传政策、创作、作曲等方面进行专题培训。说唱团围绕宣传党的方针政策,并且成功地创作出一批脍炙人口的优秀作品,在开封地区享有盛名。当时,说唱团经常在密县县城人民会场进行露天演出,门票5分,后来1毛,听众座无虚席,成为曲艺人的光荣记忆。

进入“文化大革命”以后,文攻武卫升级,批斗会不断,演出越来越少,说唱团不能正常运转,不得已在1968年解散。由于曲艺人才是不可多得的文艺人才,说唱团人员被分散到玉雕厂、拖拉机站以及其他剧团等,配合参加各单位的宣传工作。一些剧团曾经排演《卷席筒》《刘胡兰》《朝阳沟》《人欢马叫》《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目,在社会上有一定的影响。

新密最后的书会

在改革开放以后,随着社会的发展进步,电影电视日益普及,娱乐方式多样化,文艺方式现代化,小品等新的艺术形式通过电视荧屏走向大众,迈向现代化的人们渐渐把传统文化淡忘。说唱这种简单的娱乐方式更加日益小众化,演出越来越少,偶尔在个别茶社有零星的说书表演,曲艺在新密几乎消声匿迹。

2001年,我在宣传部借调期间,听说在白寨镇上每周六有书会,我带着一种文化的敏感,立即趁周末乘公交车前往。大约是初秋时节,白寨镇后街,供销社旧址,青砖蓝瓦,一群本地的农民稀稀地围拢在院内,院内一地泡桐落叶,无人清扫,约有七八个说书人轮番说唱,这叫“亮书”,每个人唱一个小段,我去的时候,已近尾声。我赶紧拍了几张照片,询问艺人来自何方,有开封的,有杞县的,有通许的,有郏县的,只有一个是新密平陌的,因为时间太短,没有记录下他们的姓名。几天后,一张白寨书会的照片发表在《郑州日报》上,没有想到这张照片成了新密书会最后的印记。又过几年,我问白寨还有没有书会了,回答是供销社拆了,书会早停了。这可能是新密民间最后的书会。

就在这一年,我听说在大隗镇有梁山伯祝英台墓,感到十分惊奇,为一探究竟,前去调查,调查就是当地一个说书艺人张炎离的引领下进行的,我们穿行在传说与现实之间,聆听马家和朱家(传说以前曾姓祝)的传奇,以及“十八相送”的旧谣,张炎离告诉我,以前这里流传着一部戏《兰桥会》,说是梁山伯和祝英台的三世姻缘,《兰桥会》是说书戏唱的,可惜几十年没有人唱了。我也带着这一最大的遗憾结束了采访。

溱洧曲艺社——曲艺复现新密

去年暑假,我下班回家,门前雪霁园里一团明晃晃的光亮,一帮人正围着听说书,三两个人,一台大戏,又有那熟悉的咚咚鼓声,“打打”的简板声,十几年没有听到这声音了,便坐在一边听起来,一边听一边找说唱艺人攀谈。原来这是溱洧曲艺社在进行公益表演。

多少年以来,我一直为说书戏这种民间口头文艺的失传而遗憾,这竟然在我家楼下碰到了,真是幸会。

瘦小的班主徐志航虽然年轻,但已是从艺多年的老艺人了,快板、相声、说唱拿手就来,活灵活现。他领曲艺社,为傍晚朦胧的夜色增添上悠悠的歌唱。

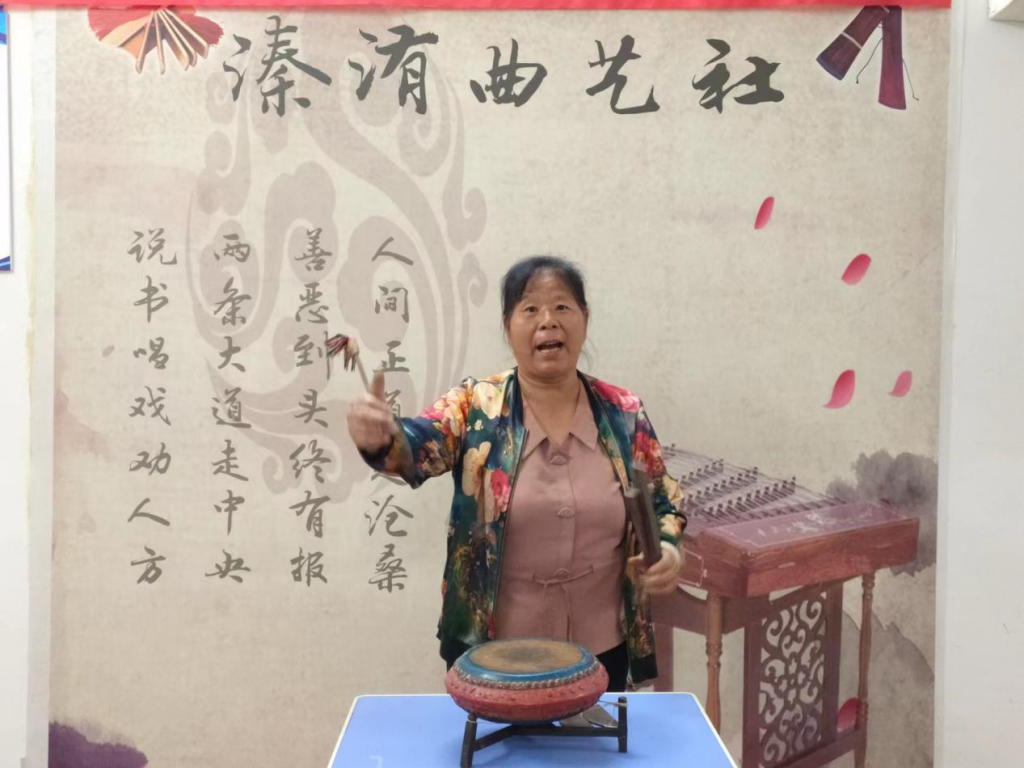

我问,民国年间,曾经有《兰桥会》,不知会唱不会。我问的人正好是王银枝,她说,我就会,更是一阵暗喜。

过了几天,我专门邀请溱洧曲艺社在经典幼儿园门前进了表演,年轻的班主、曲艺新秀徐志航组织王银芝、刘玲、翟明钦、李丙辛、张书森举行了一个说唱组合,刘玲听说要唱《兰桥会》,她说,她也会,专程从外地赶来演唱。开场小段一拉,腔口一开,情感饱满,声腔有力,有一种劲道传染过来,就象是闻着了妈妈做的绿豆糊涂面的味道一样,听着过瘾。王银枝唱道:

青山长松松罩山,山藏古洞洞藏仙。

山藏古洞人常见,洞中藏仙见面难。

有人居住河南开封府,现如今迁居到密县漫东南。

离城倒有四十五,大隗镇庄名就叫兰河湾,

河东住着魏石秀,河西住着兰瑞莲,

要知他俩何人转,老少不知听我谈。

梁山伯转魏石秀,祝英台已转兰瑞莲。……”

这部戏何人所编,何人所传,已无人知晓,但根据说书艺人师徒相传是宋朝时的戏。

这正是我所需要,据我研究,梁祝传说是从晋朝时从密县产生向外传播的,如果《兰桥会》果真是宋朝传下来的,那么,密县梁祝传说的真实性就又增进了一层。

新密说唱艺人还留有多少秘密呢?在秋雨绵绵的季节,我冒雨来到牛店镇林场村王银枝家来拜访。这是一个普通农家,门临洧水,修竹掩映,里巷尽头,王银枝迎我进门,她打开一个旧箱子,一本一本拿来一摞摞说书的本子。王银芝告诉我,她学过的书有《义女贤良说孟姜》《九月霜降》《老虎学艺》《杨八姐游春》《济公传》《王林休妻》《刘秀访将》《刘公案》《大红袍》《三峡剑》《洗衣记》《双锁柜》《小八艺》《杨家将》《呼延庆打擂》……,她一口气说了那么多,我记都记不过来了。这么书一起加起来,要有几百万字了。有很多是手抄本,天啊,这么多书,竟然是一句句听老师说着抄下来的啊。王银枝告诉我,他的老师叫王冠军,1991年在登封参加首届曲艺书会比赛得过奖,被授予“民艺精英”锦旗,但是老师不识字,我翻开这一本发黄的卷曲得皱巴巴的手抄本,上面工工整整,抄得满满当当。如果老师不识字,老师学的书是跟他的老师杨风英学的。王银枝说,“学书必须靠死记,死记了才能活唱,开始学,一句都不能错,开始老师根本不叫抄词,必须听着死记,后来老师年纪大了,说不动了,我才问着他抄了这么多。我年轻时记性好,抄一遍,就记很多了,再多读读,多唱唱,就记准了。为了记住这些词,我每天一大早就起来读背,一背就是两个多钟头,那时候,真正下了功夫了。”

我在王银枝的手抄本捡了一本,其中有《三个闺女夸女婿》《老来难》《报母恩》《龙三姐拜寿》《大闹天宫》《偷石榴》《兰桥会》《赵燕求寿》,每一个书都有传奇的故事,都有诗一样的语言,每部书每一行都散发着神奇的光采。

王银枝告诉我,他是从90年代末开始学说书的,在开始十几年中,演出还不少,足迹涉曾到禹州、巩义、荥阳、新郑、登封、尉氏,最远去过鹿邑,以还愿写戏(写戏,请说书戏行话)的多,有时候一年唱十来个月,最长的连唱17天,在贾峪有一次,唱到晚上后半夜一点,听众还不走。这些来年,写戏的越来越少了。说话间,有骄傲,也有无奈的叹息。

不久前,新密民间文艺家协会老同志、婵娟文学社文学作者在溱洧曲艺社举行了一个交流会,民间文学与曲艺表演有幸相遇在一起,在守卫民间文化、创造民间文学上碰撞出许新的火花,为助力曲艺发展献计献策。

在新密,溱洧曲艺社可谓是一支艺术奇葩,他以顽强的毅力坚守传统曲艺的阵地,经常性举行公益演出来培育团队,凝聚同仁艺术精神,守护着非物质文化遗产。

年轻的徐志航和老大姐王银枝、年近古稀的李丙辛多次告诉笔者,曲艺不能断在我们这一代手里,我们要通过自己不懈的努力,让曲艺传下去,让这门艺术发扬光大。这个声音很微弱,但是很坚定,很明亮。

漂泊的曲艺之船能否再次起航,我们给以期待的目光。

暂无评论