作者:张怀州

摘 要:郑州是黄河沿线国际性大都市,是区域性中心城市,是区域文化的中心,是黄河文化的重要节点,是华夏历史文明传承创新区的核心区。根据中华文明探源工程的研究,无论是考古研究、民间文化成果以及文献考据等方面,都有“华”“夏”之源在郑州的可靠依据。西周时期青铜器命簋铭文“华”字和新密市黄寨遗址出土的第一个“夏”字刻符,共同向郑州为“华”“夏”之源提供了最有力文献证明。

关键词:郑州;“华”“夏”之源

中华民族是一个历史悠久多元一体的民族共同体。华夏族在中华民族早期形成中起着核心和主体作用,其地域核心在以嵩山为中心的中原地区。郑州作为华夏历史文明传承创新区的核心区,在中华文明发祥早期的历史上占据着重要地位。由于华夏文明是黄河文化的早期文明形态,“中华文明探源工程”长期瞄准和研究这一地区,取得了许多重大的研究成果。

郑州新密市,是古代金文中第一个“华”字的产生地,是甲骨文中第一个“夏”字的产生地。从民间文化传承上来说,新密市是“中国羲皇文化之乡”,登封是“中国大禹文化之乡”。从考古上讲,登封王城岗遗址是大禹都城,新密新砦遗址是夏启都城,郑州地区是中国第一个奴隶制国家夏朝诞生地。

所以,郑州是当之无愧的“华”“夏”之源,为传承华夏历史文明找到了最有力的证据,为郑州作为中国八大古都补充更为重要的论据。

一、华夏之源——从旧石器时到新石器时代

2019年9月,习近平总书记在河南考察时指出,黄河文化是中华文明的重要组成部分,是中华民族的根和魂。他强调要深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,讲好“黄河故事”,延续历史文脉,坚定文化自信,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚精神力量。

河流是一切文明诞生的温床。黄河是中华民族母亲河,是中华民族文明的摇篮,黄河中下游地区是中华民族繁衍生息的核心地域,在这里,华夏先民在悠久的历史上,创造了灿烂的文明,形成了一系列的早期文化,在中华文明的曙光中散发着夺目的光辉,是形成中华文化自信的人类学起点。

在郑州地区旧石器时代考古中,发现了约400处的旧石器时代遗址,时间跨度达到十几万年,从十几万年到一万年以前,主要分布在以嵩山为中心的以东、以北地区。这正是人类发祥,形成人类社会,发展到原始社会的最后阶段,是人类即将实现文明突破的临界阶段。

嵩山东南麓位于中原核心地区,是联结我国及东亚大陆南北与东西的枢纽,也是中华文明起源与东亚地区现代人类出现与发展的关键区域。郑州、荥阳、新密一带的原始人类洞穴遗址,反映了这一阶段的历史面貌。

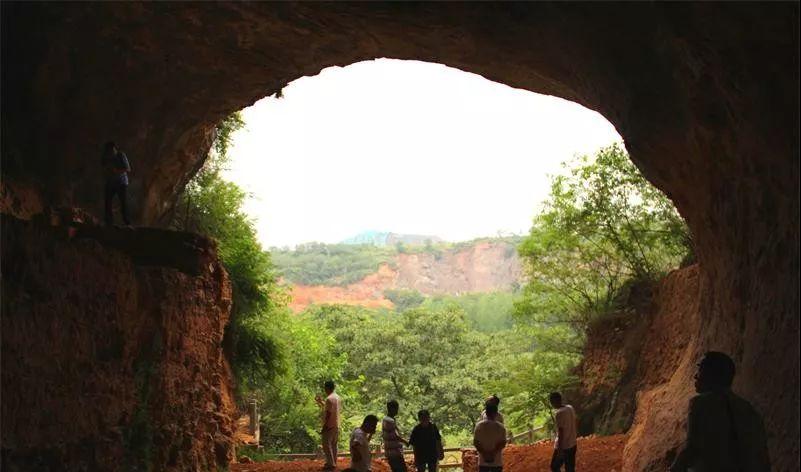

荥密边界荥阳市王宗店织机洞遗址位于伏羲山北麓,是旧石器时代晚期遗址,是豫中地区人类学研究的重要资料。文化层堆积达到十多米厚,约距今十万年到一万多年,织机洞遗址发掘出土大角鹿、披毛犀、羚羊、野牛等动物化石2000余件,刮削器、砍砸器等石器2万余件。石器中有大量的刮削器、尖状器、石锥、砍砸器、雕刻器、石锤等。

这个洞穴里人类长期生活的痕迹说明,在伏羲山地区,长期居住着原始人类,他们利用山地特有的动植物资源进行生存。从石器工具可以看到,这里有原始人类已经有了一定的生存智慧。

距此不远,在新密市平陌镇洧水河南岸灵崖山的悬崖峭壁上,有原始人群留下的痕迹,被称为天爷洞遗址,距今3-5万年,峭壁上有大量的原始溶洞,据称有72洞之多,许多洞穴相互连通,里面出土了大量的动物骨骼化石和石器制品。

这里人群有了更高的生存智慧,选择隐蔽,居于悬崖之上,猛兽难以侵袭,山下就是洧水,下河可以捕鱼,山上岗地,上山可以捕猎、采集,洞穴相连,可以藏身,可以转移避险。同时,继续往南,在具茨山上,新密市超化镇栗林的山上,也有原始人洞穴遗址。

郑州西南郊二七区侯寨樱桃沟老奶奶庙遗址,经发掘发现3000多件石制品、12000多件动物骨骼及碎片、20余处用火遗迹,以及多层迭压、连续分布的古人类居住面。

这处新发现非常清楚地展示了当时人类在中心营地连续居住的活动细节,将近年来在嵩山东南麓新发现的300多处旧石器地点完整地连接起来,系统地再现了郑州地区晚更新世人类的栖居形态,同时也发掘出土一系列与现代人行为密切相关的文化遗存,为探讨我国及东亚地区现代人类出现与发展等史前考古学核心课题提供了非常重要的新证据。

这些遗址的考古发掘,推翻了中国人源自非洲的说法,否定了东亚文明西来说,为中国及东亚地区现代人起源研究提供了新的视角。

这一系列的洞穴遗址,从十万年到万年之前,相互连接,承续不断,说明郑州西南从伏羲山到具茨山一带,原始人类一直把这里作为生息之地,这样就为中原现代人类的起源提供了连续不断的科学依据。

在新密市岳村镇李家沟遗址,是距今10500-8600年,连接旧石器时代和新石器时代的过渡遗址,其意义不同凡响。在中原地区,旧石器时代和新石器时代都发现很多,但是人类如何从旧石器时代向新石器时代过渡,却是一个谜题。难道人类真是遭到了大洪水而灭绝?即使是遭遇大洪水灭绝,新石器时代又是如何展开文明进程的呢?

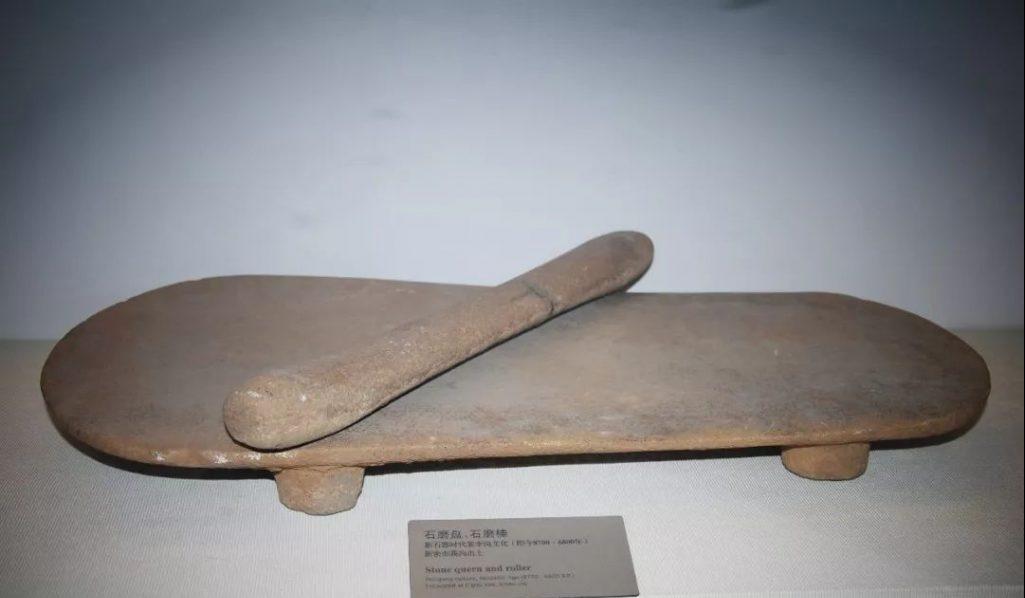

2009年秋,北京大学考古文博学院与郑州市文物考古研究院合作对这里进行了发掘,发现了距今万年前后的连续的史前文化堆积,堆积下部出土有细石核与细石叶等典型的细石器遗存,上部则含绳纹及刻划纹等装饰的粗夹砂陶及石磨盘等。其主剖面均包括了从旧石器向新石器时代过渡的地层堆积。

加速器碳14等年代测定结果,进一步提供了过渡阶段的年代数据。采自细石器文化层的3个木炭样品的测定结果,均分布在距今10300-10500年期间(经过树轮校正,下同)。采自新石器时代文化层木炭样品的测定结果,分别为距今9000年(第5层)和8600年(第4层)。

真相大白于天下:人类在遭遇到大洪水的灭顶之灾时,有一支人类在这里躲过一劫,使中原先民冲破了历史的峡谷口,走向了中原文明的新天地。由于这一发现的重要性,此项考古成就被评为2009年全国十大考古新发现。

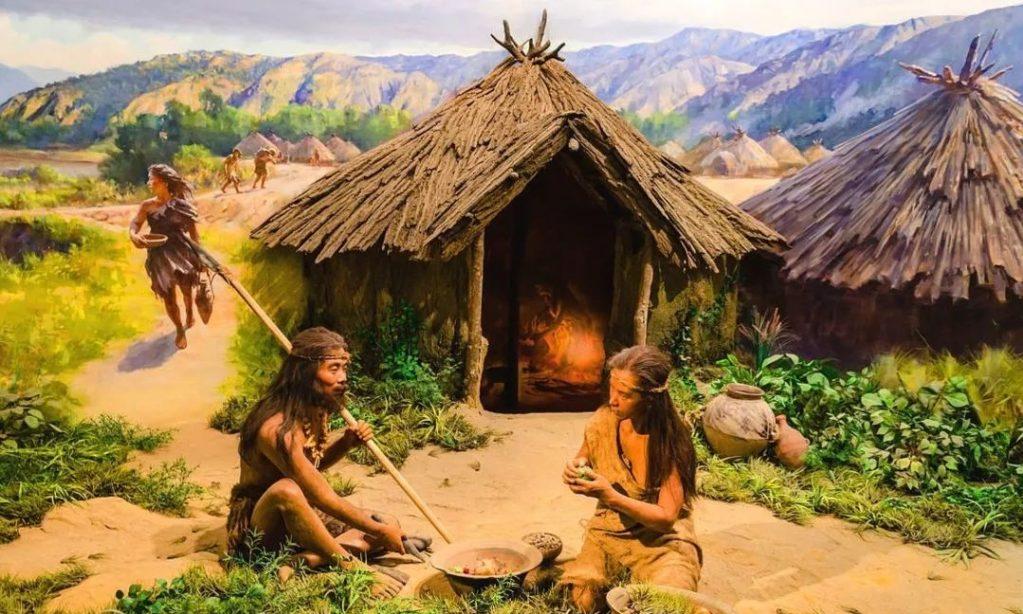

中原文明进入新石器时代以后,一路迅跑,从裴李岗文化,到仰韶文化,到龙山文化,到二里头夏文化,创造了中华文明源头时代。

裴李岗文化是人类进入新石器时代较早的文化期,是中华文明的起步文化,约距今从9000年到7000年,裴李岗文化分布区主要河南,河南总计有160多处,集中在嵩山周围,以新密分布最为集中。新密市有裴李岗文化14处,其标志性器物是石磨盘、石磨棒,而石磨盘、石磨棒上承李家沟文化,是裴李岗文化成熟农业文明的标志。

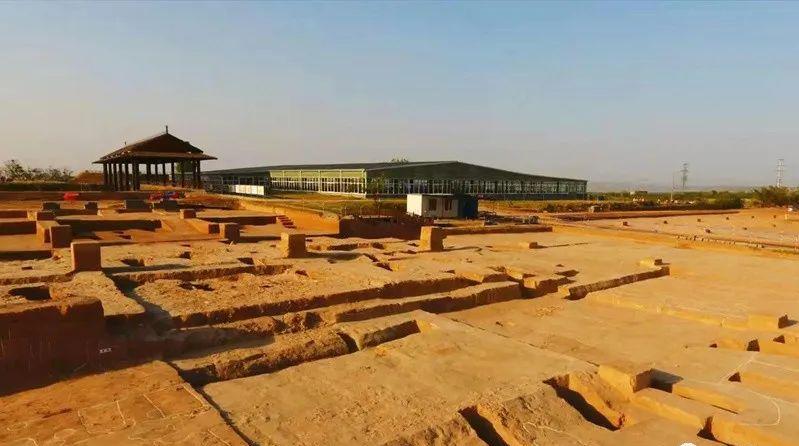

经过仰韶文化、龙山文化,人类的生产力和社会组织程度都得到了发展,到了龙山文化时代,新密市出现了黄帝故都轩辕丘,是黄帝部落进入中原后建立的第一座都城。经河南省社科院考古所考古发掘,新密市曲梁镇大樊庄村古城寨城址是中原地区保存最为完好、现存规模较大的龙山时代城址,城内发现了大型廊庑式宫殿建筑基址,城外有护城河、冶铜遗址、手工作坊等。

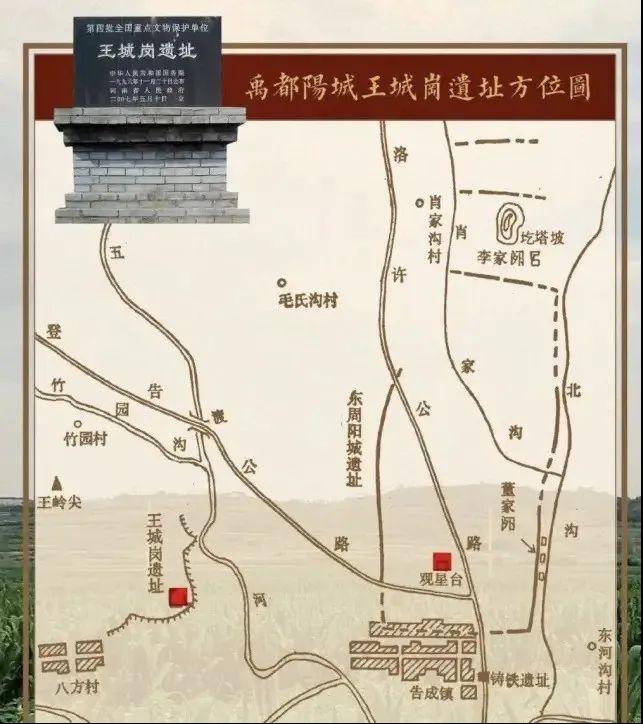

为探寻中华文明的早期起源,国家先后发起了两项工程——“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”。经过多年努力,夏商周断代工程把夏代建立年代确定为公元前2070年。继之,“中华文明探源工程”进入实质阶段,郑州地区有多处遗址被列入探源工程项目,有新密古城寨城址、新密新砦遗址、登封王城岗遗址、荥阳大师姑遗址等,国家把中华文明探源的主要目的地放在了郑州。

经过多年发掘研究,古城寨城址被确认为是黄帝故都轩辕丘,王城岗遗址被考证为禹都阳城,新砦遗址被确定为夏启都城,这些都是中华文明进入文明社会后的重要遗址,其所代表的历史段落,在华夏民族历史发展的关键时期起着决定性作用。

2020年5月,郑州市文物考古研究院在河南郑州公布双槐树古国时代都邑遗址阶段性重大考古成果,位于河南省巩义市河洛镇的双槐树遗址,经考古发掘确认,是一处距今5300年前后的仰韶文化中晚期巨型聚落遗址,专家称之为“河洛古国”。

这些重大考古发现,一个个清晰地把能看到历史呈现在我们面前,展示了华夏文明早期发展阶段郑州地区作为华夏之源地位的考古学证据。

二、华夏之源——从“中国羲皇文化之乡”到“中国大禹文化之乡”

考古学是研究如何寻找和获取古代人类社会的实物遗存,以及如何依据这些遗存来研究人类历史的一门学科。它把人类在古代社会的遗物、遗址、遗迹用科学的方式进行研究,以实物的方式呈现出来,以科学实证的方法,给人以眼见为实的结论,所以是比较科学可靠的历史文化研究方法。

同时,还有一种研究方法,是从民俗学的角度,研究民间存在的具有历史传承意义的各种文化现象,观察其背后隐含的历史文化因素的方法,民间“活着”的文化事象,作为一种叙述方式,也把民俗本身的历史价值、文化价值讲给当代人。

在郑州地区民俗文化中,流传一种祖先崇拜文化,这种文化从上古流传至今,代代不衰,为挖掘郑州华夏之源找到了一个民俗学的窗口。

郑州西南山区处于国家二级台地向三级台地过渡的地理边缘地带,有山不高,有水不深,气候湿润,植被茂盛,雨水充沛,最适宜人类生存。在长期的历史演变中,先民的大量活动留下许多神话传说、民间故事、民间信仰,它们以民间文化的方式,如地名、民间庙宇、故事传说等,共同编织成一个反映中华民族精神气质的民间文化形态。

多年来,随着文化研究的扩展,民间文化逐步纳入研究视野,民间文化的研究成果也对郑州华夏之源的历史地位,做出了有力的支持。

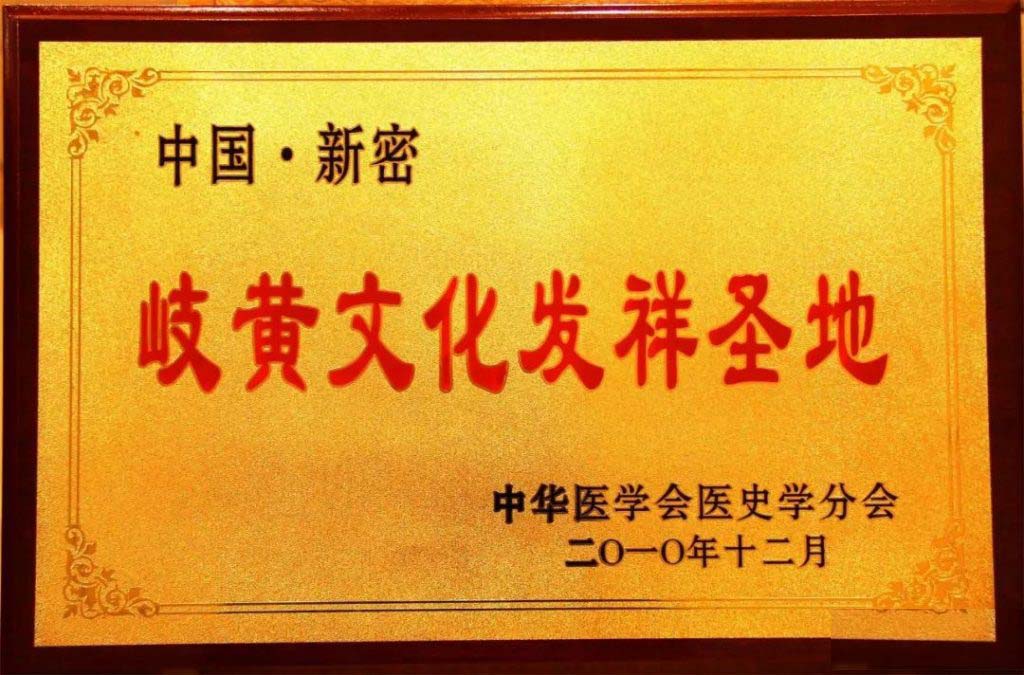

2008年,新密市被命名为“中国羲皇文化之乡”;2010年,新密市被中华医学会命名为“岐黄文化发祥圣地”;2015年,登封市被命名为“中国大禹文化之乡”。新密市有大量的黄帝文化遗迹,其中大多是以民间文化形态存续,也堪为“黄帝文化之乡”。新郑“黄帝故里”拜祖大典活动的持续举办,把黄帝故里的民间文化推向了更广阔的范围。文化之乡的认证和命名,是对这些地区流传的民间文化的肯定和褒扬。

在新密市境内遗存有与伏羲文化有关的地名10余处,伏羲女娲祠等纪念性庙宇12处,相关的考古文化遗址14处,伏羲女娲的传说故事60多篇。其中,伏羲山(浮戏山)在《山海经》中就有记载,这里有许多伏羲女娲创世神话,如洪水逃生、老虎相救、女娲补天、女娲造人、伏羲画卦、化蚕缫丝等,生动地叙述了中华人文始祖一划开天、抟土造人、开辟鸿荒的伟大历程。“浮戏本是伏羲山,华夏始祖此有源”,为浮戏山作了正名。

新密市黄帝文化主要分布在该市东部和北部地区,据统计,与黄帝文化的有关的地名、传说、遗迹在全市有50多处。以黄帝大臣名字命名的力牧台、大鸿山、风后顶、雷公台、常先口、武定湖,黄帝屯兵备战的黄帝宫,建都立业的轩辕丘,访贤问道的大隗山,拜天祭祖的天爷洞,种桑养蚕的桑树堰,屯粮出征的摩旗山、屯粮凹,发明军乐的弹唱沟、嘹歌山、嘹歌塞等等,描绘了一个英勇盖世、智慧超人、礼贤下士、爱民养民的远古氏族盟主形象。

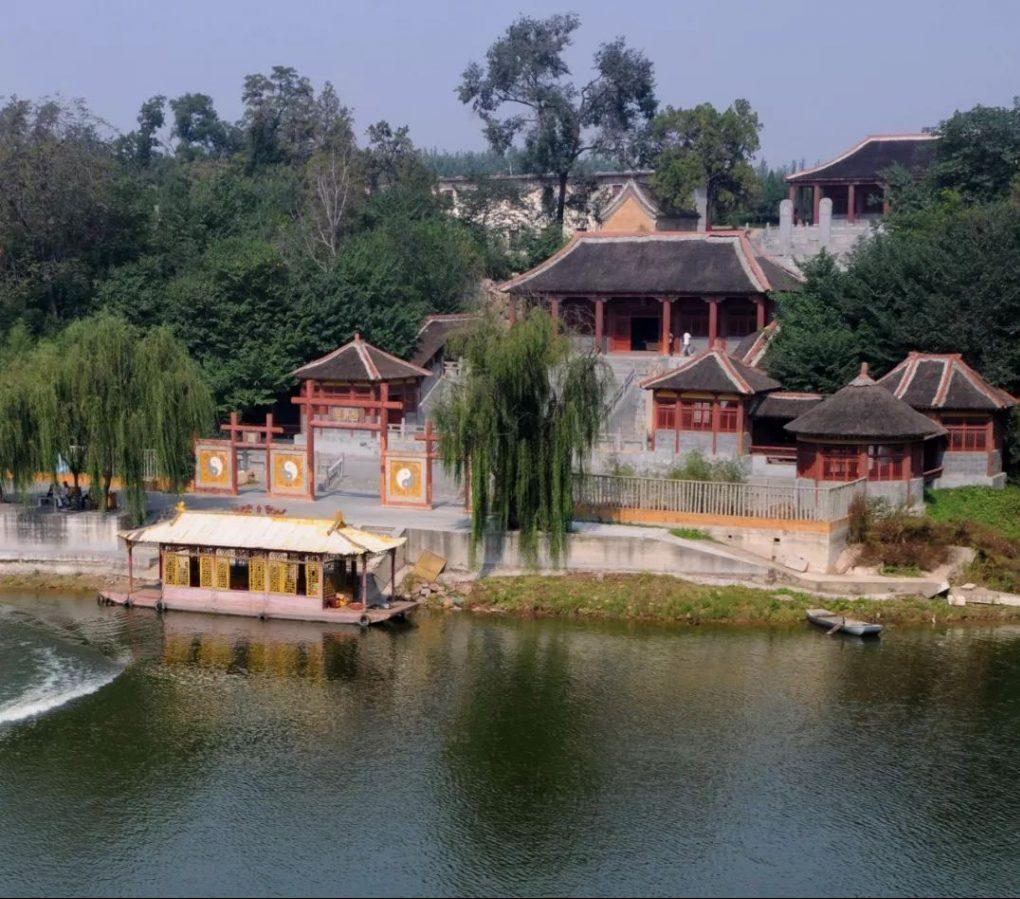

历史上的新密黄帝宫古建筑,是由8个单体建筑构成的宫殿建筑,自汉代始建,历代重修,只修房不修基,8个单体建筑都是前廊后厦,成扁“+”状。从山门到最后,由轩辕殿、三清殿、钟楼、鼓楼、旗楼、天爷阁、燧人殿、女娲殿共同构成一个“華”字外形,把黄帝宫建成“華”字。这个建筑群,古人用巧妙的建筑语言告诉后人,这里就是“华”所在地。

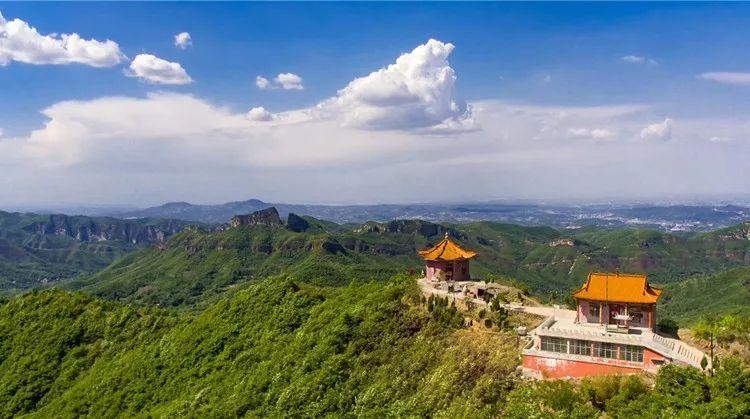

新密市岐黄文化遗迹十分丰富,岐伯山、黄帝宫、药王庙等岐黄文化遗迹传承不绝,是《黄帝内经》思想的形成地,被中华医学会医史学会和中华民族医药学会命名为“岐黄文化发祥圣地”,是中华医祖岐伯的第二故乡。

该市拥有丰富的中药材资源,境内具茨山、伏羲山、岐伯山上野生药材多种多样,素有“天然药库”“中药材之乡”的美称。新密境内发现与岐黄文化有关的遗迹、胜迹、地名、山川、庙宇等30多处,岐伯祠、岐伯墓、岐伯泉、岐伯洞、药王庙、黄帝城、黄帝宫、轩辕宫等闻名遐迩。

登封市告成镇王成岗遗址经考古发掘,被考证为禹都阳城。大禹的足迹遍布登封的山山水水,大禹的故事传遍登封千家万户。登封现存的大禹文化胜迹就有20余处,几乎每一处都有一个美丽的传说。闻鼓饷夫、代姐育婴、照爷石、挪宫与匾挂石崖、石门沟等故事广为人知。其中,大禹治水三过家门而不入的故事影响深远。

一个国家和民族的文化就其存在形态而言,可以分为典藏文化和民间文化,典藏文化是经过官方认可并收藏在国家典籍里、作为明确记载、历代有传承的文化;民间文化是活的民间大众生活层面的,以民风民俗、民间信仰、民间口头文学等方式存续的文化。民间文化是活的,它是年复一年重复性性地在展现在人们的生活中,人们一次次地把这些活的文化挂在嘴边,留在身边,在代代相传中,把一个个文化信念传给下一代,也把对祖先的信仰建构起来。

在郑州地区以上民间文化中,伏羲、黄帝、岐伯、大禹都是民众的英雄,历代受人崇拜,有关庙宇代代修葺,他们连在一起,叙述了中华民族的英雄史诗,其中有远祖伏羲,有近祖黄帝,共同构成见证郑州地区中华始祖家园的地位,其中传播的文化精神成为中华民族精神的一个组成部分。

三、“华”“夏”之源——命簋和甲骨的文献考证

1、青铜器铭文上第一个“华”字

据《穆天子传》记载,周穆王三十七年(公元前964年),周穆王东巡,主要考察了今河南省中部。周穆王在圃田丈量了土地,听取了祭公的建议,设置了十虞,来治理地方,接受了大隗氏赠送的百匹骏马,在雀梁(曲梁)驻扎并晒竹,考察凭吊了黎丘(今古城寨城址)和夏墟(今新砦遗址),盛赞这里是“皇帝之闾,先王九观。”

《穆天子传》记载:“丙辰,天子南游于黄台之丘,以观夏后氏之居。”经过考古发掘发现,新密刘寨镇新寨(砦)村的新砦遗址,是夏启都城即夏后氏之居。

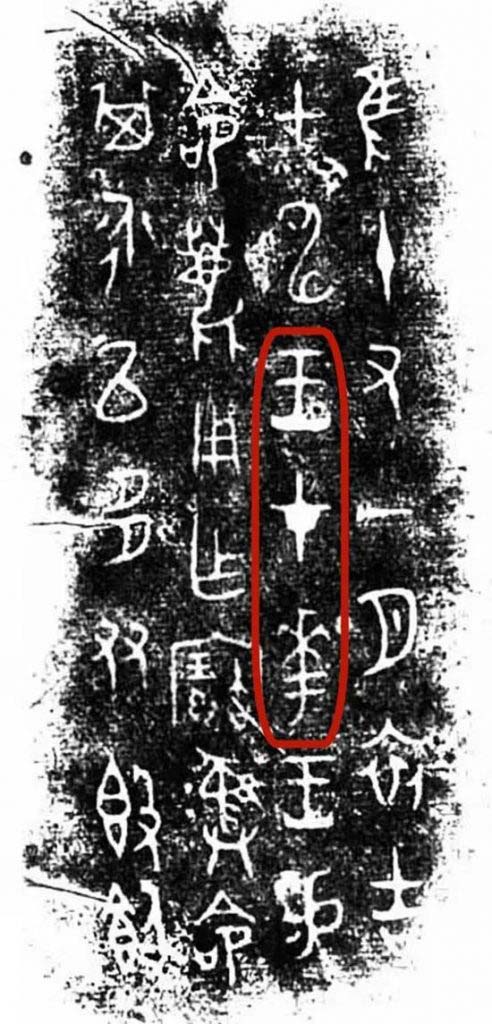

周穆王巡视之后,地方诸侯“命”为纪念这一重大事件,铸“命簋”一尊,铭曰:“十又一月初吉,甲辰,王在华。”著名金文学家唐兰教授在《西周青铜器铭文分代史徵》中注曰:“华,地名,在河南密县。西为嵩山,是夏族的旧居,所有华即夏,中华民族起于此。”

华就是夏,在嵩山以东,具体位置在密县。这里正是中华民族早期发祥之地。“中华民族起于此”,这是一个十分重大的历史结论。这个文献,与考古的结论是不谋而合的。

2.甲骨文上第一个“夏”字

1991年,新密市来集镇黄寨遗址因为修建宋大铁路,进行了抢救性发掘,出土了一批形式多样的陶器,以及石斧、石铲等生产工具,文化时代属于新砦期和二里头文化。其中有一件牛肩胛骨,上面有近乎文字的二个刻辞,与二里头文化的文字符号相差无几。

关于其中第二个符号,中国国家博物馆学术中心原副主任、文字学家李维明先生进行了研究,对历代的夏字从今到古的进行溯源,他认为,黄寨出土的甲骨上的刻符,是中国第一个“夏”字。这件牛胛骨现存于偃师二里头夏都遗址博物馆,作为二里头遗址夏都性质的重要证据。

由上看来,“华”“夏”均出自郑州,不是偶然。作品是文化的表现,它是由于郑州地区在长期的历史演化中担当了华夏历史文化传承创新核心区的角色,而且这一角色意义十分深远。

根据进一步的研究,“华”(華)字具有深刻的哲学内涵:从符号的意义说,“華”是一个文字符号,是从生命花朵演化到纵横交叉独立成体的文字符号;从图腾上说,它是中华民族生命之树的图腾形象,以扎根大地、纵横交织、枝繁叶茂的外形象征着生命的繁盛、兴旺、发达,表达了人们对生命发展的美好期待。

考古发现,从汉至唐宋,古人崇拜“摇钱树”,并习惯将之随葬,把它看成生命通天的桥梁和纽带;从信仰上说,自强不息,厚德载物,顶天立地,正是中华文化精神的精髓,把“华”提升为中华民族信仰、生命图腾的高度,可以提炼黄河文化灵魂,树立民族信仰,增进民族文化自信心。

(本文荣获“传承黄河文脉 绽放时代风华”黄河文化主题征文大赛一等奖)

暂无评论